2023年3月29日,中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所)竺曉凡/張英馳團隊在Journal of Autoimmunity《自身免疫學雜志》在線發表了題為“Single-Cell Analysis Highlights a Population of Th17-polarized CD4+ Na?ve T Cells Showing IL6/JAK3/STAT3 Activation in Pediatric Severe Aplastic Anemia”(單細胞測序揭示兒童重型再生障礙性貧血Th17極化的na?ve T細胞IL6/JAK3/STAT3通路激活特征)的研究論文。該研究利用單細胞多組學技術揭示兒童重型再生障礙性貧血(SAA)發生的新機制,為開展兒童SAA的靶向治療提供理論基礎。

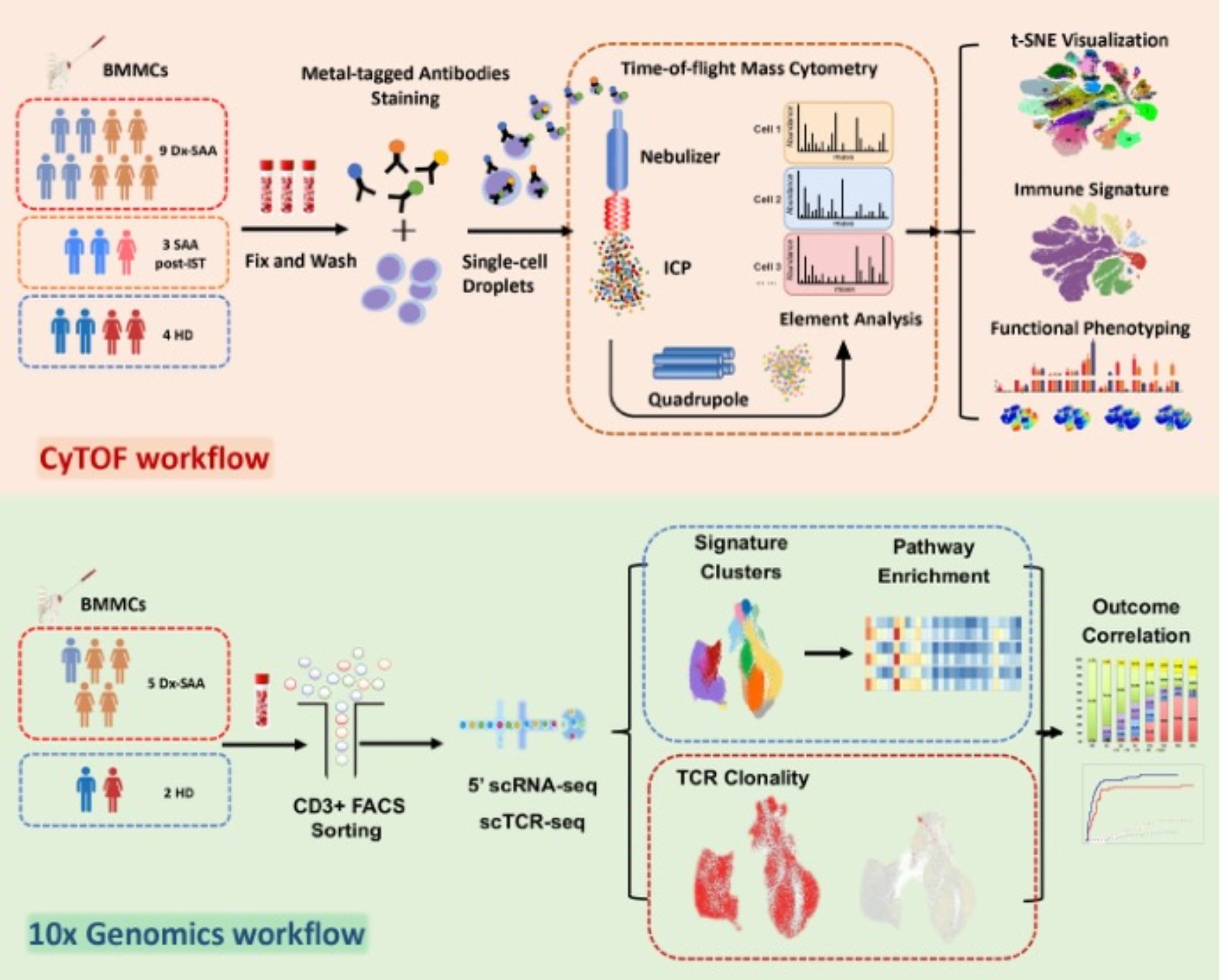

該研究在對9例初診SAA(Dx-SAA)、3例接受免疫抑制治療(IST)后SAA(postIST-SAA)及4例正常兒童供者(HD)來源的骨髓單個核細胞(BMMCs)利用質譜流式(CyTOF)分析后發現,與postIST-SAA及HD相比,兒童Dx-SAA呈現顯著的BMMCs比例失衡,造血干、祖細胞數目急劇下降,而免疫微環境中T細胞比例明顯上調。經蛋白表達特征分析發現,比例上調的CD4+ T細胞呈現CD45RA和CCR7表達水平增高,且NF-kB(pNFkBS529)及STAT3(pSTAT3Y705)磷酸化水平顯著激活,提示該細胞亞群極有可能為異常激活的CD4+ na?ve T細胞。

該研究完成了5例Dx-SAA和2例HD BMMCs中CD3+ T細胞單細胞轉錄組聯合單細胞TCR測序。經基因表達特征分析發現,在兒童SAA中高度激活的表達鈣調蛋白激酶IV(CAMK4)的CD4+ na?ve T細胞,呈現IL6/JAK3/STAT3信號通路激活及極具特征的Th17分化潛能。結合多因素回歸分析,2010年以來血液病醫院兒童血液病診療中心接受兔源抗胸腺細胞球蛋白(rATG)IST方案治療的231例患者中位時間為69個月的療效隨訪,發現診斷時期高水平IL-6(>=120 pg/mL)是提示兒童SAA對rATG為基礎的IST治療不敏感,三系造血恢復延遲等遠期反應不良標志的獨立危險因素。

該研究通過在單細胞水平轉錄組、免疫組和蛋白質組的多組學交互分析,對兒童SAA骨髓造血細胞及微環境進行了深入的表型分析,提出CD4+ CAMK4+ na?ve T細胞IL6/JAK3/STAT3的激活及潛在的Th17極化是SAA免疫失衡的重要分子機制之一,揭示了異常的免疫微環境在兒童SAA免疫介導的造血功能衰竭中的作用。通過大規模的臨床隊列長程的療效隨訪及多因素分析驗證,為后續研究針對兒童SAA患者的免疫抑制聯合靶向治療的干預策略提供新思路。

該研究獲得科技部重點研發計劃(22019YFA0110803、22021YFA1101603)、國家自然科學基金(81870131、82270189)和中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2022-I2M-JB-015、2021-1-I2M-1–040)的支持。血液病醫院竺曉凡主任醫師和張英馳研究員為通訊作者,血液病醫院章婧嫽主治醫師、劉天峰主治醫師、段永娟主管技師和諾禾致源常燕霞為第一作者。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841123000355?dgcid=coauthor