2023年3月10日,中國醫學科學院藥物研究所、天然藥物活性物質與功能國家重點實驗室庾石山團隊、張丹團隊和屈晶團隊在國際著名期刊Signal Transduction and Targeted Therapy(《信號轉導與靶向治療》)在線發表了題為 The toxic natural product tutin causes epileptic seizures in mice by activating calcineurin(有毒天然產物羥基馬桑毒素通過激活鈣調神經磷酸酶導致小鼠癲癇發作) 的研究論文,首次闡明羥基馬桑毒素(Tutin)致癲癇的關鍵作用靶點。

癲癇是一種反復性突然發作的腦功能短暫異常的復雜性神經系統疾病,其發病機制尚未完全闡明。因此,迫切需要揭示癲癇的發病機制和分子靶標。羥基馬桑毒素是從植物馬桑(Cofiaria Sinica Maxim)中分離得到一種致癲癇的有毒天然產物,常用于急性癲癇模型的建立,但其具體致病機制尚未完全闡明。

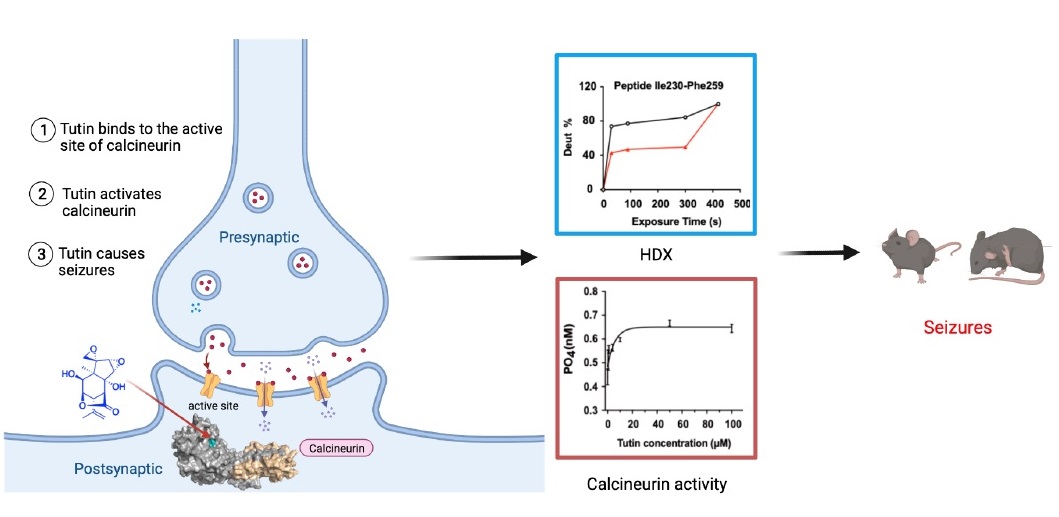

研究團隊長期聚焦于有毒天然產物的研究,在此研究中團隊首次使用熱蛋白質組分析法(Thermal protein profiling, TPP),在原代培養神經元上發現鈣調神經磷酸酶(Calcineurin, CN)是羥基馬桑毒素致癲癇的關鍵靶標蛋白,并通過多種分子生物學和生物物理實驗技術證實羥基馬桑毒素與CN催化亞基的活性位點結合。研究結果顯示羥基馬桑毒素在體內外實驗中均可激活CN。行為學和腦電結果表明,抑制CN可降低癲癇發作強度,而且能顯著減輕致癲癇過程中的小鼠皮層和海馬神經元損傷。此外,機制研究發現NMDA受體、GABA受體和BK通道可能也參與了羥基馬桑毒素致癲癇的過程。該論文充分揭示了羥基馬桑毒素作用機制和靶點,不僅為闡明癲癇發病機制提供了新的思路,而且為開發新型治療癲癇藥物提供了新的潛在靶標。

該研究得到國家自然科學基金重點項目(21732008)和中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2021-I2M-1-027和2021-I2M-1-028)的資助。藥物所庾石山研究員、張丹研究員及屈晶研究員為論文共同通訊作者,藥物所韓慶通博士、楊婉琪助理研究員、臧彩霞助理研究員和周林超博士后為論文共同第一作者。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41392-023-01312-y