2022年1月7日,中國醫學科學院基礎醫學研究所余佳教授團隊在Science Advances發表了論文“Single-cell architecture and functional requirement of alternative splicing during hematopoietic stem cell formation”。該研究首次在單細胞水平系統性描繪了小鼠造血干細胞(hematopoietic stem cell, HSC)發育全程的RNA剪接圖譜,并對內皮-造血轉化(endothelial-hematopoietic transition, EHT)過程的關鍵可變剪接(alternative splicing, AS)事件及其上游調控因素進行探究,鑒定出Srsf2通過調控造血細胞特異性AS事件促進HSC發生的新機制。

近年來,迫切的臨床需求加之體外再生效率低下,使得HSC的高效獲取成為最受關注的研究領域之一。HSC發育是一個錯綜復雜的動態調控網絡,關于其胚胎起源的時序特征、發生機制等仍存在諸多未知。精確解析HSC發生的調控規律,是指導體外功能性HSC再生的先決條件。基于單細胞全長轉錄組測序技術,余佳研究團隊構建了基于轉錄本層面的基因表達圖譜,鑒定出一系列生血內皮細胞(hemogenic endothelial cell,HEC)、T1 pre-HSC階段特異性表達的轉錄本。值得注意的是,某些基因僅僅呈現某個特殊轉錄本的造血階段特異性表達,而這種表達差異在基因層面由于其他轉錄本干擾被掩蓋(圖1),提示目前轉錄組研究以“基因”為中心的分析模式存在不足,而將同一基因的不同轉錄本納入分析范疇,將為深入理解和剖析基因功能提供更多參考和依據。

圖1. HSC發育全程的單細胞轉錄本圖譜

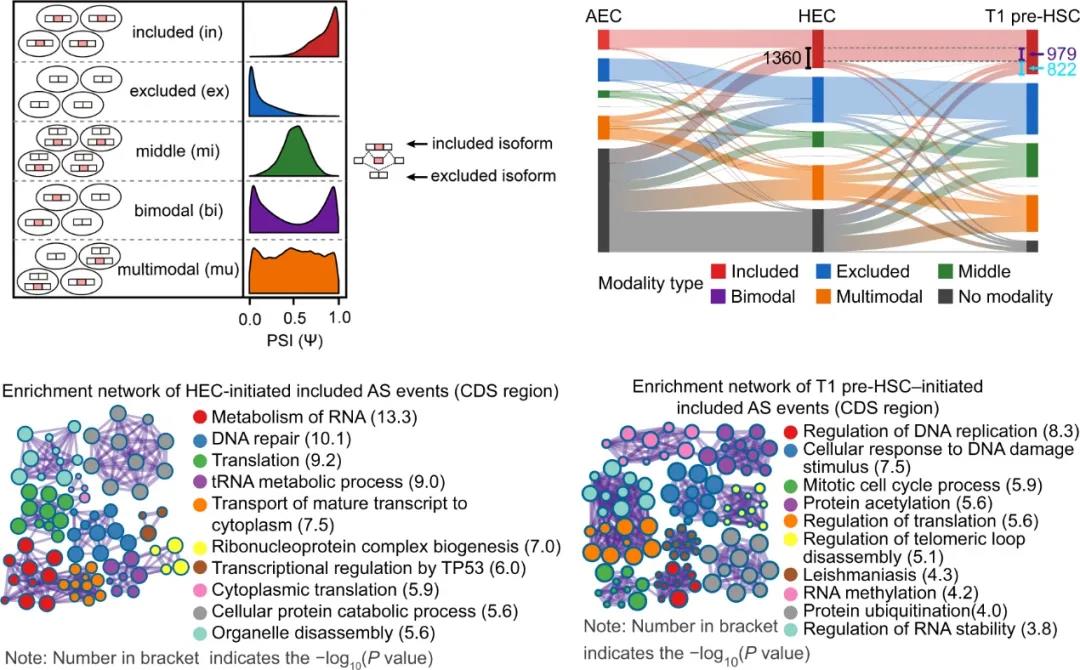

在上述發現基礎上,本研究團隊進一步從AS角度解析T1 pre-HSC所呈現的最為顯著的轉錄本多樣性。在整個EHT過程中,共鑒定出超過一萬多個AS事件,并且AS事件的發生頻率在T1 pre-HSC階段達到峰值,與其顯著的轉錄本多樣性吻合。借助單細胞測序的優勢,研究團隊在隨后分析中引入“modality”的概念,即:根據AS事件在同一細胞群體內的分布情況將其分為5種模式。本研究有趣地發現,伴隨細胞命運從內皮向造血的逐步轉換,“included”類型的AS事件也呈現分階段產生的特征,包括分別鑒定出的979個HEC階段開始出現的“included”AS事件,以及822個T1 pre-HSC階段開始出現“included”AS事件。由于上述AS事件均特異性發生在具備造血潛能的細胞群體中,故將其統稱為造血細胞特異性“included”AS事件,而這些事件很可能為HSC產生所必需(圖2)。

圖2. EHT過程中造血細胞特異性“included”AS事件的鑒定

為了探究調控這些AS事件的上游因素,研究團隊通過對其旁側序列的RNA motif分析,預測出若干剪接因子結合位點,并結合候選剪接因子在EHT過程的表達變化,選定Srsf2為后續研究對象。研究團隊隨后構建了條件下敲除小鼠模型,發現內皮細胞Srsf2缺失導致主動脈內造血簇數量的顯著減少,HEC比例也顯著降低。繼而,通過AGM區的組織塊培養及后續移植發現,Srsf2突變胚胎的嵌合率顯著降低,同時伴隨髓系、B細胞和T細胞的重建缺陷。最后,對Srsf2缺失的HEC群體進行少量細胞RNA-seq分析,結果顯示,Srsf2缺失造成HEC細胞AS譜的整體改變,其中不乏調控HSC發生的關鍵轉錄因子,如:Runx1和Myb等。因此,Srsf2可以通過改變EHT過程中關鍵基因的剪接模式,在HSC發生中發揮不可或缺的作用。

該研究拓展了人類對于HSC發育過程轉錄組認識的深度和廣度,并從RNA可變剪接角度重新審視EHT過程,證明可變剪接可通過改變基因特定轉錄本的表達發揮調控細胞命運的重要作用。

本研究工作得到中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(項目編號:2021-I2M-1-019和2021-I2M-1-040)、國家重點研發計劃項目(項目編號:2019YFA0801800,2019YFA0111700,2017YFA0103401,2016YFA0100601, 2020YFA0112402)等項目的資助。中國醫學科學院基礎所余佳教授、暨南大學蘭雨研究員、解放軍總醫院第五醫學中心劉兵研究員、南方醫科大學王棟教授為本文的共同通訊作者。中國醫學科學院基礎所王芳教授、任悅博士,南方醫科大學譚普文博士,軍事醫學研究院張鵬程博士為本文的共同第一作者。

論文鏈接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abg5369

基礎醫學研究所