2023年11月27日,王銳院士團隊在國際期刊Nature Water(自然?水)在線發表題為“Covalent Organic Framework Membrane for Efficient Removal of Emerging Trace Organic Contaminants from Water”(共價有機框架膜高效去除水體中新興痕量有機污染物)的研究論文,報道了有機膜高效去除水中藥物等痕量有機物的重要研究進展。

我國是世界上最大的藥物生產國,擁有全球最大的藥品市場。隨著社會經濟的發展,各類藥物和個人護理品(PPCPs)生產和使用量也迅速增加,其中有效化學成分的年排放量在噸至萬噸級,導致城市供水系統及水陸生態系統中不斷檢測出這類新興有機物(TrOCs)。TrOCs對人類健康和水生環境造成了嚴重威脅,日益引起廣泛關注。由于分子量小、毒性高、耐久性強、生物蓄積性高,TrOCs很難從水生環境中去除。膜技術被認為是一種高效濾除水體中高危有機物可持續的方法。然而,由于TrOCs尺寸小(納米級)、遷移性高,傳統商業化納濾膜或反滲透膜無法使其在飲用水凈化和地下水過濾等過程中去除。因此,迫切需要通過技術創新來去除這些痕量有機污染物。

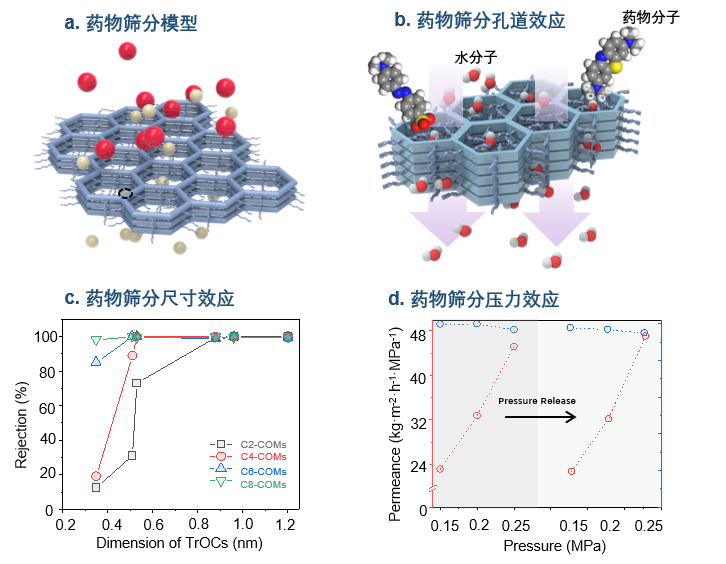

鑒于此,王銳院士與其團隊合作者通力合作,利用有機多孔膜規則的孔道結構以及易于功能化的特點,開發了一種自下而上的膜工程技術,實現了有機膜孔徑從0.3到0.8納米的精準調控,高效濾除了水體中亞納米尺寸的痕量高危有機物,包括藥物、個人護理品、檸檬酸酯、硝基多環芳烴、有機磷酸酯和農藥等,即使是分子尺寸小到0.35 nm的有機物,也可實現高截留(截留率大于99%)和高通量(通量大于110 kg·m-2·h-1·MPa-1)。通過Hagen-Poiseuille流體理論,闡明了藥物等有機小分子在納米孔道中傳輸與流體的分子尺寸、粘度和總溶解度參數的關系,揭示了孔道限域傳質的分子篩分機理。這類具有亞納米尺寸的均孔有機膜,實現了各種新興有機物的高效去除,為痕量高危有機物的高效去除提供了新途徑,保障環境水質安全和生命健康可持續發展。

圖.藥物篩分模型及效應

該工作獲得中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2019-I2M-5-074, 2021-I2M-1-026, 2021-I2M-3-001, 2022-I2M-2-002)和蘭州大學醫學創新發展項目(lzuyxcx-2022-156)等項目資助。藥物所、醫科院多肽研究創新單元王銳院士、南京理工大學張根教授和蘇冠勇教授為本論文的共同通訊作者。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s44221-023-00162-w