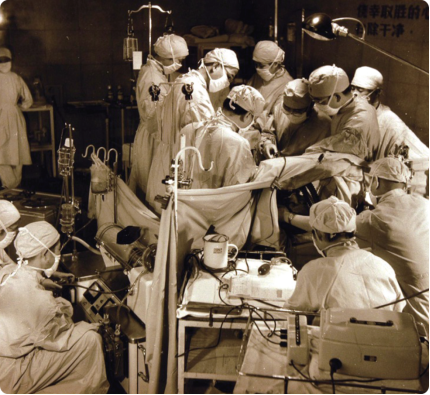

50年前的今天,是1974年11月18日,一個普通的冬日,中國醫學科學院阜外醫院的手術室里,燈光明亮,一場注定載入史冊的手術正在緊張進行。郭加強教授帶領團隊,在資源匱乏、環境艱苦的情況下,首次為一位被嚴重心絞痛折磨的患者實施冠狀動脈旁路移植手術。

“這是一臺沒退路的手術。”郭加強教授這樣評價。

幾個小時后,手術結束,那顆受冠心病所困的心臟,在術后恢復了穩健的跳動。

那一天,中國第一例冠狀動脈旁路移植手術圓滿完成。這不僅僅是一顆心臟的蘇醒,更是中國冠脈外科的起點,是一代醫學前輩不畏艱辛、勇攀醫學高峰精神的寫照。

50年后的今天,我們回望這一段艱難而輝煌的歷程,心潮澎湃。這一里程碑事件不僅改變了無數患者的命運,更開啟了中國冠脈外科的發展新篇章。

1974年11月18日,我國首例冠狀動脈旁路移植術進行中

歷史的起點:逆境中的開拓

1970年代初的中國,正處于文革的動蕩中,許多行業停滯不前,醫學領域更是困難重重。然而,正是在這樣的逆境中,一群心懷救死扶傷理想的醫生選擇了迎難而上。郭加強教授就是其中的杰出代表。

郭加強教授

彼時的阜外醫院,設備缺乏,人才流失,連基本的醫療器械都難以為繼。郭教授帶領團隊在不足的條件下,踏上了艱難的開拓之路。

他們借用眼科手術器械,手工打磨成冠脈搭橋的工具;為了完善手術技術,他們日復一日地進行動物實驗,從清晨抓狗、麻醉到深夜護理記錄,年復一年地堅持,終于掌握了手術的關鍵技術。郭加強曾說:“我們那時的干勁兒,在如今的年輕人看來簡直不可思議。”

中國首例冠狀動脈旁路移植手術完成的這一刻,不僅象征著技術的突破,更宣告了中國心血管外科正式跨入新紀元。這一成就背后,是郭教授和團隊無數個日夜的努力,以及對生命的敬畏和執著追求。

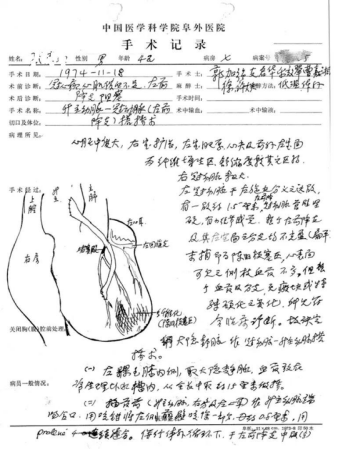

1974 年11 月18日,我國首例冠狀動脈旁路移植術的手術記錄

從孤島到星火燎原

突破冠脈搭橋技術的“瓶頸”

1974年到1980年代,中國冠脈搭橋術的推廣困難重重。一方面,冠心病的高發還未引起公眾重視;另一方面,搭橋手術復雜、耗時長,技術門檻極高,操作復雜,需要經驗豐富的外科醫生和多學科團隊的協作。但當時多數醫院的條件還遠未達標。許多醫生甚至覺得這種技術“不現實”。那時,全國每年的冠脈搭橋手術量不過寥寥數十例,截至1980年代末,全國完成的冠脈搭橋手術總量不過數百例。

郭加強教授深知,僅靠阜外醫院的力量遠遠不夠。他親自帶隊,走訪全國各地醫院,開展培訓和技術支持。在一次下基層培訓時,他的助手回憶:“沒有多余的手術器械,我們只能邊操作邊講解,讓地方醫生直接學習。每一次示范手術,都需要精打細算。”

科技攻關的助推

進入1980年代,中國經濟復蘇,醫療事業開始迎來改革的春風。阜外醫院以“七五”“八五”科技攻關項目為契機,整合全國資源,推動冠脈搭橋技術的發展。國家設立專項基金,用于采購設備、培訓人才和進行多中心臨床研究。

“要讓每一家醫院都能掌握搭橋手術。”在這一理念下,阜外醫院牽頭成立了“心臟外科技術協作組”,向全國推廣技術。進入20世紀80年代中后期,冠脈搭橋術的推廣逐漸進入快車道。隨著國家對醫療衛生事業投入的增加,許多醫院開始配備心外科手術所需的基礎設備。

阜外醫院的專家們進一步擴大了技術推廣的范圍,通過“點對點”模式,覆蓋26個省103家醫院,促成44家醫院新建心外科,30家得以復蘇,29家得以重組和發展,使更多患者在家門口就能接受冠脈搭橋手術,這一活動被稱為中國近代心血管領域發展史上最具影響力的工作之一。

郭加強教授在中國心血管技術協作培訓中心十年工作總結暨學術研討會

郭加強教授在中國心血管技術協作培訓中心十年工作總結暨學術研討會

1985年,郭教授帶領團隊完成了一項重要的多中心協作研究,系統記錄了國內冠脈搭橋術的手術成功率和術后并發癥情況,為進一步優化手術技術提供了科學依據。這項研究還推動了《冠脈搭橋手術操作規范》的制定,成為全國心外科醫生的必備指南。

從一臺手術到千萬生命的守護

冠脈搭橋手術的意義,遠遠超越了技術的層面,它更是一種生命關懷的象征。在一次采訪中,郭教授提到,手術前他并未考慮太多失敗的后果,而是相信患者有條件接受手術,他愿意承擔風險,只為挽救一條鮮活的生命。他用這份無畏的信念,為中國心外科奠定了人文關懷的基石。

他的學生回憶說,在郭教授身邊,學到的并不僅是技術,更是一種對生命的尊重。他常常告誡學生:“醫生不僅要會治病,更要學會做人。”郭教授的這種精神,不僅感染了他身邊的人,也通過他的學生和團隊,延續到了全國各地的心外科醫生身上。

對于貧困患者,郭教授始終秉持仁愛之心。他曾在醫院接診間隙對學生們說,來這里的患者,有的可能傾家蕩產,有的則帶著全家人的希望。醫生所能做的,就是盡量減輕他們的經濟負擔,同時提供最優質的醫療服務。這種深沉的關懷,使無數患者重獲新生,也深深影響了中國醫學的發展方向。

人才培養與設備引進

推廣的核心在于人才。1982年起,阜外醫院開辦冠脈搭橋術專項培訓班,每年吸引全國各地的醫生前來學習。培訓不僅包括手術操作,還覆蓋術前評估、術后護理等完整的醫療流程。一批批學員回到家鄉,將冠脈搭橋手術帶到了更多患者身邊。

1990年代,阜外醫院推廣冠脈搭橋術的努力終于迎來了成果的全面爆發。從北京到華北、西北,從沿海到內陸,冠脈搭橋技術逐漸成為中國心外科的標配。在郭教授和團隊的推動下,這項技術從“高精尖手術”變為全國數百家醫院的常規治療手段。

到2000年,全國冠脈搭橋手術年量已突破1萬例,患者術后存活率顯著提高。更重要的是,郭加強教授用幾十年的努力,改變了無數患者的命運,也為中國冠脈外科的崛起打下了堅實的基礎。

追尋發展趨勢:開啟技術微創化的變革

憶往昔,中國冠脈外科剛起步之時,技術和設備都處于“追趕”的階段。彼時,歐美國家已在冠脈搭橋領域建立了成熟的標準和體系,而中國心外科醫生只能通過翻譯文獻和國際交流學習國外的先進經驗。

進入20世紀90年代,隨著一批郭加強教授的學生們,如劉曉程、吳清玉、胡盛壽、萬峰等從海外學成歸來。他們緊跟世界上冠脈外科新技術發展的趨勢,使用乳內動脈、橈動脈等新型旁路移植材料進行手術,并在國內廣泛推廣應用。他們通過帶回的新技術和開展的臨床研究,進一步提升了冠脈搭橋手術的成功率和患者的預后。此時,中國冠脈外科已經從技術追趕階段邁入技術創新階段。

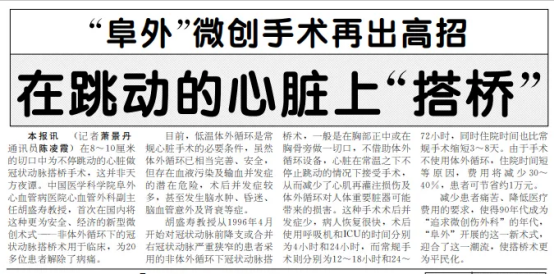

不停跳搭橋:在跳動的心臟上縫合

傳統冠脈搭橋術依賴體外循環支持,即在手術中通過心肺機暫時替代心臟功能,使心臟停跳,為手術操作創造一個“靜止”的環境。然而,體外循環技術雖然能顯著降低手術風險,卻也帶來了諸多術后并發癥,如腦卒中、炎癥反應和組織水腫等。這些副作用讓許多患者和醫生望而卻步。

“不停跳搭橋術”應運而生。這項技術要求醫生在跳動的心臟上完成血管的吻合操作,如同在流動的河流中架橋,對技術和專注力的要求極為嚴苛。盡管這項技術的遠期療效受到爭議,但不可否認,不停跳手術為推動微創冠脈外科的發展起到了至關重要的作用。

1996年,胡盛壽教授站在手術臺前,迎來了中國第一例不停跳冠脈搭橋手術。這是一場名副其實的“刀尖舞蹈”。為了固定跳動的心臟,他和團隊用一根餐叉改裝成簡易的固定裝置,將心臟部分區域“壓住”,以創造一個相對穩定的操作區域。在手術過程中,心臟依然在每分鐘60次的頻率下跳動,醫生必須在心臟跳動的間隙中精準縫合血管。

手術室里彌漫著緊張的氣息,血管吻合的直徑只有幾毫米,每一針下去,都伴隨著心臟的收縮與舒張。手術持續了數小時,當最后一根血管吻合完成時,所有人都松了一口氣。患者術后恢復良好,這一歷史性突破標志著中國冠脈外科邁向了一個全新高度。

胡教授后來回憶:“那時候技術遠沒有現在成熟,每一步都像在懸崖上走鋼絲,但我們知道,這條路必須走出來。”此后,不停跳技術迅速在國內推廣,成為冠脈搭橋手術的重要選擇,也讓更多患者能夠接受更安全的手術。

健康報在頭版報道了中國第一例不停跳冠脈搭橋手術

同年9月,時任原北京郵電醫院主任的萬峰醫師開始嘗試不同類型、不同路徑的冠脈旁路移植術,將傳統的切口進一步縮小。隨后阜外醫院孫寒松、上海中山醫院趙強等國內心外科醫生均對小切口類手術進行了嘗試。

借助胸腔鏡與機器人輔助的微創冠狀動脈旁路移植手術在我國也迅速發展。胡盛壽教授于1999年在國內率先開展電視胸腔鏡輔助下冠脈旁路移植術,2001年,上海中山醫院趙強醫生應用機器人輔助進行全腔鏡下獲取乳內動脈并利用胸骨左緣第四肋間前外側小切口完成乳內動脈-前降支吻合術。此后,北京301醫院高長青醫生于2007年報告了機器人輔助獲取15例乳內動脈用于搭橋手術的臨床經驗。

雜交冠脈血運重建:刀鋒上的柔情

2007年,胡盛壽教授主持建成國內首個“一站式”雜交手術室,將冠脈搭橋術與介入治療相結合。雜交手術室的設計理念在于利用開放手術和介入治療的優勢,通過一次手術同時解決多支病變的冠狀動脈問題。患者無需經歷多次手術或介入治療,一次性即可完成治療。這種“柔性革命”改變了傳統冠心病治療的方式,也讓更多復雜病例患者得到了安全、高效的治療。

目前,雜交手術已經成為阜外醫院治療復雜冠心病的重要手段,并在全國范圍內得到推廣。國內多家頂級醫院相繼建立了雜交手術室,并完成了多例復雜病例的治療。這一創新在國際學術界引發了廣泛關注,雜交手術的成功不僅使中國冠脈外科躋身國際頂級行列,也使全球醫學界認識到中國在治療理念和技術上的引領作用。胡盛壽教授多次受邀在國際心血管外科學術會議上介紹雜交手術的案例和成果,將中國的創新經驗傳播到全球。

經導管心血管治療(TCT)2007大會對我國雜交手術技術全球直播

為了進一步提升國際影響力,中國冠脈外科通過學術交流和國際合作,積極推動中國經驗的全球化。自2000年以來,中國多次舉辦國際冠狀動脈外科學術會議,這些會議吸引了全球頂尖的心外科醫生、研究人員和行業專家,共同探討冠脈搭橋和相關技術的最新進展。不僅展示了中國冠脈外科的技術成果,也為世界各地的醫生提供了學習和交流的機會。這些努力讓全球同行看到,中國不再是單純的“學習者”,而是冠心病治療的“方案提供者”。

冠脈搭橋質量評價:從快速發展到精耕細作

為了解全國的心臟外科醫療情況,20世紀末,阜外醫院牽頭建立了全國心外科多中心數據庫。當時,由于網絡和信息技術限制,全國同仁們白天手術,晚上去病案室翻病例,手填數據,定期寄到北京來。阜外的醫生和研究生們只能周末加班,將每家醫院寄來的病例信息登記表謄抄到電子數據庫中,積沙成塔,終于建成了我國最早也是最大的心臟外科數據庫——中國心臟外科注冊登記(Chinese Cardiac Surgery Registry,CCSR)。截至目前,已經有超過150家大型心臟中心參與其中,積累病例超過30萬例。CCSR記錄了大量冠脈搭橋手術的臨床數據,讓我們能初識端倪,窺見我國搭橋臨床實踐的醫療質量。

第一批返回的數據不容樂觀。以搭橋死亡率為例,我國規模較大的50家心臟外科中心的總體院內死亡率為2.2%,差強人意,但醫院間的差異相當巨大,最低的0.7%,但最高已達到5.8%。如何全面提高我國冠脈搭橋醫療質量、實現醫療品質的均一性成了我國心臟外科進入20世紀以來面臨的第一個挑戰。

阜外醫院的團隊開始進行定期的醫療質量分析,將人們關注的冠脈搭橋質量指標,比如死亡率、并發癥發生率、術后住院天數等等納入評價,為每家大型心臟中心撰寫心臟外科年度報告和醫療質量報告,讓同仁們有機會知曉、反思在醫療實踐中存在的差距、問題,審視不足,實施改進。這種連續的醫療質量評價和反饋取得了初步成果。

2004年至2013年,我國風險標化的單純冠脈搭橋死亡率從2.8%降到了1.6%,并發癥發生率也穩步降低。

我國各地區冠狀動脈旁路移植術患者院內死亡率和術后并發癥發生率情況

我國各地區冠狀動脈旁路移植術患者院內死亡率和術后并發癥發生率情況

自2004年至2013年,我國冠狀動脈搭橋患者死亡率(圖中標記◇)和主要并發癥發生率(圖中標記□)情況

自2004年至2013年,我國冠狀動脈搭橋患者死亡率(圖中標記◇)和主要并發癥發生率(圖中標記□)情況

阜外牽頭制定、發布的中國心血管病醫療質量報告

阜外團隊一直以持續改進中國冠脈搭橋醫療質量為己任。20年彈指一揮間,作為國家心血管系統疾病醫療質量控制中心,阜外醫院牽頭制定了《心血管系統疾病相關質量控制指標》、心臟大血管疾病(外科治療)國家臨床專科能力評估手冊等等國家標準,開展了一系列針對冠脈搭橋的醫療質量改善行動,如冠脈搭橋術后二級預防質量改善方案“、向死亡病例學習”項目、乳內動脈橋使用率提升行動等等。由淺入深,從易到難,隨著一步步推薦,冠脈搭橋醫療質量控制工作深入人心,我國的冠脈搭橋技術也已度過早期的技術普及、推廣階段,現在開始精耕細作,追求全面的醫療品質提升。

截至目前,我國已有673家醫院開展冠狀動脈搭橋手術,2023年共完成搭橋手術約7萬例,手術成功率在95%以上。

志存高遠,薪火相傳:一代代醫者的生命守護

五十年來,從郭加強教授逆境中的開拓,再到無數心外科醫生的銘記與傳承,他們用生命守護生命,用技術傳承希望。今天的冠脈搭橋手術,已不僅僅是某家醫院的“王牌項目”,而是中國數以千計的醫療機構為患者提供的常規治療。

但無論科技如何發展,中國冠脈外科始終以患者為中心。“每一刀都要配得上生命的托付”,這是過去五十年的承諾,也是未來永恒的信念。

這是一場無盡的接力,燃燒著熱血,點亮著希望。五十年刀鋒熱血,換來無數患者的健康與希望。今天,我們向過去致敬,更向未來出發。這場用生命點燃的接力,將繼續光耀中國冠脈外科的未來。

來源:中國醫學科學院阜外醫院公眾號