2025年1月3日至5日,第五屆中國血液學科發展大會(CASH)在天津舉行。大會圍繞“大血液、大衛生、大健康”主題,深化血液學領域的交叉融合與創新轉化,就血液學科的重點建設與核心發展方向進行了深入交流與探討,發布了血液學領域重大信息以及2024年度血液學十大研究進展評選結果。為期3天的會議共設置2場主論壇、22場專題論壇、1場線上科普論壇,2場閉門會,匯聚了兩院院士、資深專家學者及醫療衛生管理者等400余位領域精英,共同呈現了170余場兼具深度與廣度、視角多元且緊密貼合醫學發展前沿的學術報告。本次大會,線下參會人數累計逾2700人次,28個線上直播平臺的累計觀看量突破850萬人次。

中國工程院院士、北京大學血液病研究所所長黃曉軍教授,中國醫學科學院天津醫學健康研究院執行院長、中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所)所院長程濤教授,國家血液系統疾病臨床醫學研究中心主任王建祥教授,江蘇省血液研究所副所長吳德沛教授,華中科技大學血液病學研究所所長胡豫教授,解放軍總醫院第五醫學中心血液病醫學部研究所所長劉兵教授,山東大學齊魯醫院副院長彭軍教授共同擔任大會主席并送上寄語。

開幕致辭

中國工程院院士、中國工程院副院長、中國醫學科學院北京協和醫學院院校長王辰院士在致辭中強調,醫學的發展迎來新的機遇,健康產業市場作為新的經濟增長點對社會的發展具有重要的作用。他指出,中國醫學科學院北京協和醫學院攜手天津市政府在津打造中國醫學科技創新體系核心基地天津基地,獲得了廣泛支持,成為推動醫學科技創新的戰略支點。未來,希望領域內專家同道能攜手推動學科發展中的醫學、教育、管理、轉化、科普等全方位的建設與思考,為我國醫學發展提供新思路,為醫學科技創新體系的建設做出貢獻。

天津市人民政府副市長翟立新表示,天津市深入貫徹落實習近平總書記視察天津重要講話指示精神,立足資源優勢,通過科技創新、產業煥新、城市更新,盤活存量、培育增量、提升質量,為天津高質量發展注入了核心力量,走出了一條以“三新”“三量”促進高質量發展的新路子。他指出,本次大會的召開將對天津產業發展、臨床診療、人才培養、科技創新等領域產生重要推動作用,天津市政府也將持續深化與中國醫學科學院北京協和醫學院的合作,協同打造“醫教研產”一體化的生命健康領域創新高地。

第十三屆全國人大常委會副委員長、中國科學院院士陳竺在賀信中指出,近年來血液學科迎來前所未有的發展機遇,特別是在黨和政府的大力支持下,科研工作者們的辛勤努力推動了學科的持續創新和進步,但也要清醒意識到血液學科的發展依然存在嚴重挑戰。他強調,要堅定信心、迎難而上,強化基礎研究,推動學科交叉融合,堅持面向人民健康,構建中國特色的現代血液病防治體系。廣大血液學工作者要弘揚科學家精神,在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業進程中展現中國血液學現代化的新風采。

中國醫學科學院北京協和醫學院黨委書記、副院校長鄧海華主持開幕式。

中國醫學科學院天津醫學健康研究院黨委書記、中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所)黨委書記常子奎表示,黨的二十屆三中全會提出實施健康優先發展戰略,為推動血液學科創新發展指明了方向。近年來,在天津市和院校領導的支持下,血研所步入高質量發展快車道,聚焦血液系統疾病取得多項原創性突破,高質量科研項目和高水平文章發表創歷史新高,科技成果轉化取得重要進展。天津基地四大板塊建設取得可喜進展,為天津市生物醫藥領域的發展帶來新的契機。如今,中國血液學科發展大會已走過了五年的輝煌歷程,形成了廣泛的學術影響力。第五屆中國血液學科發展大會將繼續深入探討血液學科的前沿問題和創新方向,希望能攜手領域內同道,為推動我國血液學科發展、為人類健康事業作出新的更大貢獻。

主旨報告

王辰院士——以共病研究推進現代醫學進展 實現由“治病”而“治命”的轉變

王辰院士表示,現代醫學正在發生深刻變化——由單病而共病,由疾病而健康,由個體而群體,由當下而長遠,進而實現以疾病為中心到以患者為中心的轉變。共病是當代醫學面臨的巨大挑戰,對共病的把握,仍存在極大欠缺。王辰院士強調,有必要創造新的研究理論與范式,以人體作為構造與功能單位的原點,開展大規模人群的多維、多元、長程觀察,聚焦現實世界研究(RWS),探索共病的病因、病機、病象、干預、轉歸,利用數據驅動、多學科交融、人工智能,開展全生命期迭代健康及共病隊列研究,繼而實現以健康和共病隊列為醫學研究開源。

賀福初院士——人體蛋白質組導航:引領精準智慧醫療模式的變革

中國科學院院士、發展中國家科學院院士,國家蛋白質科學中心(北京)理事長賀福初院士在報告中指出,近20年,蛋白質組領域已取得一系列代表性成果,但人類對蛋白質組的認知仍是“冰山一角”,人體蛋白質組導航計劃(π-HuB 計劃)應運而生,該計劃以人體蛋白質組圖譜的結構空間測繪、狀態空間測繪以及數字人體建模、健康/疾病狀態空間導航四大任務為核心目標,繪制人類全生命周期全球性重大疾病及代表性膳食模式、生存環境的蛋白質組圖譜,解析人類蛋白質組構成原理和演變的規律,探索生物醫學大數據從信息知識到智慧的路徑,實現人體蛋白質組定位系統和人體從非健康狀態到健康狀態的精準導航。他表示,期待未來能與更多同道積極開展協作,加入π-HuB 種子計劃,推動向蛋白質組學驅動的精準醫學模式轉變。

李校堃院士——代謝疾病治療新方案 細胞生長因子類藥物立新功

中國工程院院士、溫州醫科大學校長、黨委副書記李校堃分享了以“細胞生長因子類藥物理論創新與臨床轉化研究”為主題的精彩報告。他表示,我國生物醫藥發展存在原創性藥物匱乏、專利轉化效率低的短板。李校堃研究團隊聚焦細胞因子類藥物對機體代謝穩態的調控作用,闡明FGF21調控糖脂代謝的作用機制,提出FGF4介導的中樞-外周軸及肝-腸軸功能改善新理論,通過結構與功能研究、理論創新推動新藥研發,取得全球代謝領域里程碑式突破。李校堃院士強調,以FGF藥物為代表的大分子藥物,還有很大的研究空間,在時空調控模式、進化保守性、功能靶向性等方面仍需著力探索,還需進一步推動生物制藥學科建設及產業轉化發展,加速教育、科技、人才一體化推進。

徐瑞華教授——免疫治療 開辟消化道腫瘤治療新格局

中山大學附屬腫瘤醫院院長徐瑞華分享了以臨床問題為導向,消化道腫瘤免疫治療的創新成果。消化道腫瘤是威脅國民健康的重大疾病,早期診斷率低,傳統化療、靶向治療療效欠佳,且逾80%消化道腫瘤對免疫治療耐藥,研究團隊提出了破解消化道腫瘤免疫原性、腫瘤微環境導致免疫治療耐受的理論。他表示,期待全球醫學界同行共同努力,精進對胃腸腫瘤免疫機制的認識與了解,開發出更精準有效的免疫治療策略,使廣大患者獲益。

程濤教授、王建祥教授主持大會主旨報告環節。

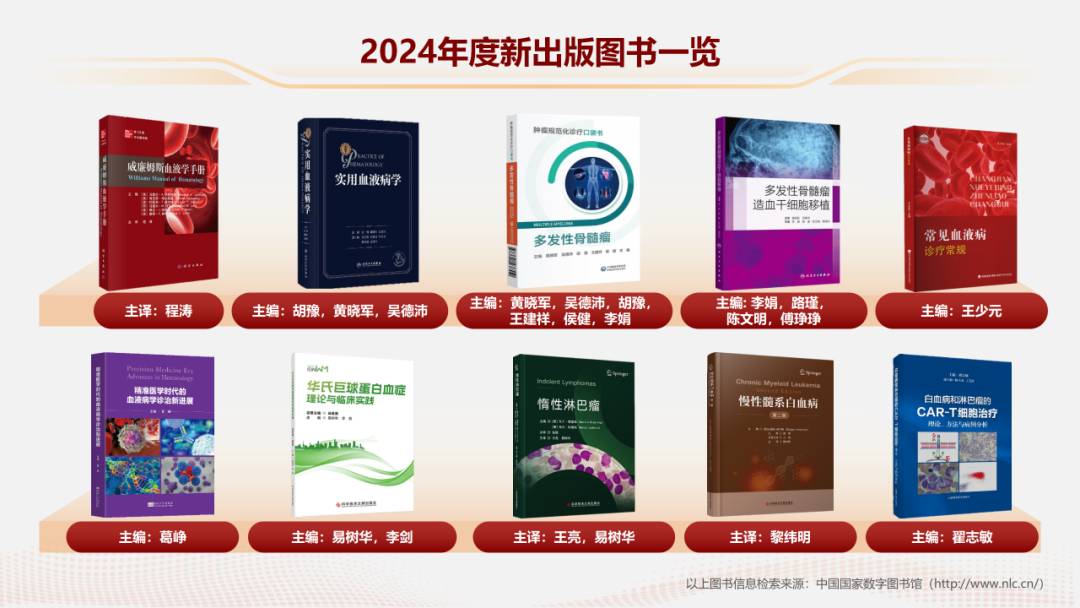

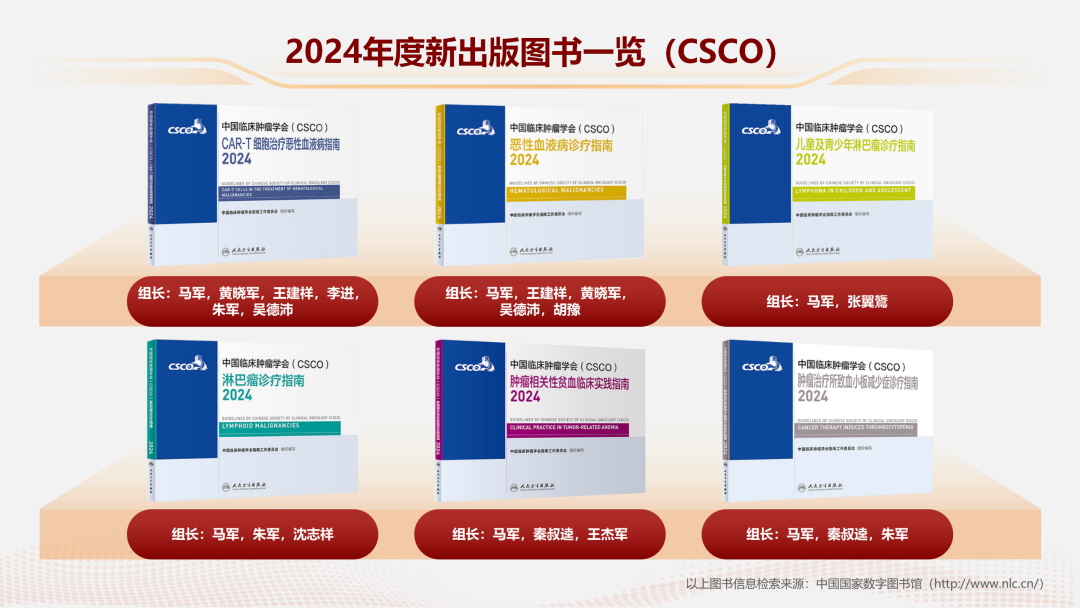

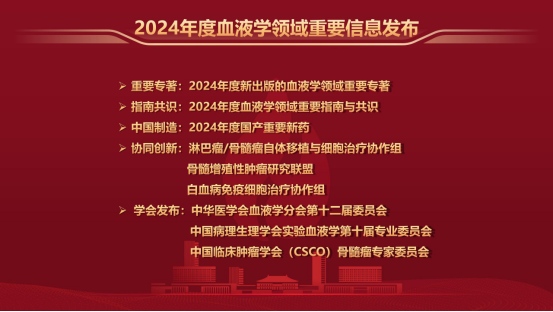

血液學領域重要信息發布

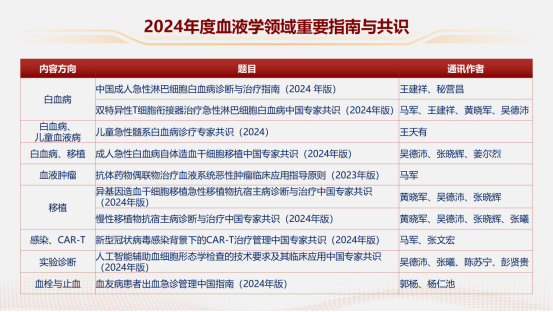

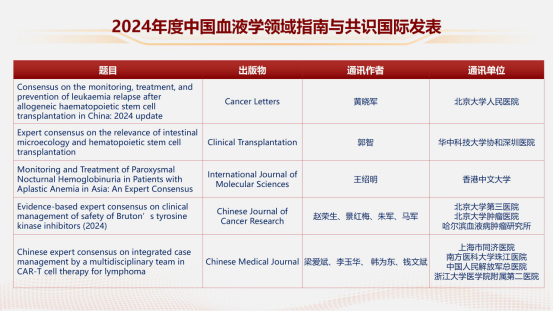

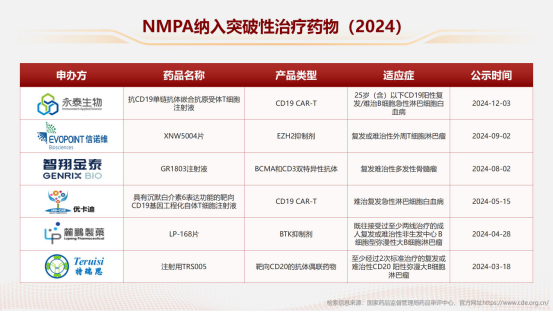

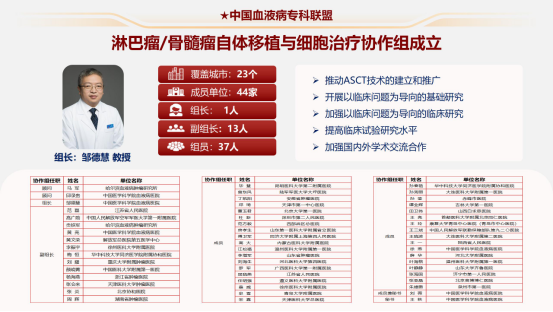

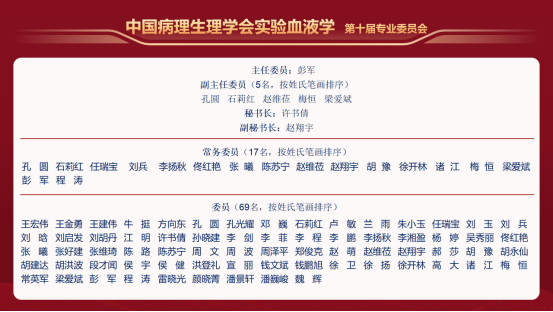

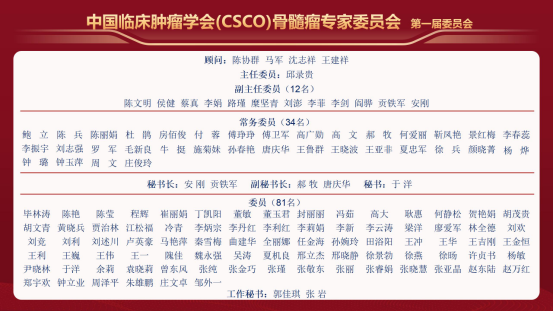

哈爾濱血液病腫瘤研究所所長、中國臨床腫瘤學會(CSCO)監事會監事長馬軍教授從““重要專著””““指南共識””““中國制造””““協同創新””““學會發布””等方面全面回顧了2024年度血液學領域重要信息并進行發布。

主委圓桌論壇

為激發創新驅動發展動力,推動交叉學科融合發展,本屆大會特別設置“主委圓桌論壇”環節,邀請領軍專家,攜手點燃發展新引擎,為血液學科高質量發展獻計獻策。中國抗癌協會血液腫瘤第六屆專委會主任委員紀春巖,中華醫學會血液學分會第十二屆委員會副主任委員肖志堅,中國臨床腫瘤學會(CSCO)骨髓瘤專家委員會主任委員邱錄貴,中國病理生理學會實驗血液學第十屆專業委員會主任委員彭軍,中國生理學會血液生理學第三屆專業委員會主任委員劉兵教授參與圓桌論壇,副所院長王津雨主持。

2024年度中國血液學十大研究進展

彭軍教授主持發布了2024年度中國血液學十大研究進展。連續五年發布的中國血液學十大研究進展受到眾多臨床、科研工作者的廣泛關注與認可,全面彰顯了我國血液學科的卓越實力,有效促進血液學科高質量創新發展,激勵血液學領域醫師、科研工作者不斷追求卓越,肩負起歷史使命,為血液學科發展貢獻力量。

https://mp.weixin.qq.com/s/rVKWv9IFB9M1tYXhgJ_tFg

專題論壇

1月3日-5日,大會緊扣研究熱點,立足人民健康需求,并行開展了22場專題論壇、1場線上科普論壇、2場閉門會,深度聚焦白血病、淋巴瘤/骨髓瘤、紅細胞疾病、MDS和MPN、出凝血疾病等熱點主題,深入研討免疫細胞治療、地中海貧血臨床轉化研究、ITT臨床研究、創新轉化等前沿學術進展,并通過期刊論壇、青年論壇、科普論壇等平臺分享多元視角,促進學科知識的廣泛傳播與深度共享。這些論壇不僅為與會者提供了啟迪創新思維、拓寬學術視野的寶貴機會,還進一步優化了醫療服務的升級路徑,為醫學人才梯隊的建設注入了新的活力。

掃描云相冊二維碼了解分論壇精彩瞬間

大會總結

大會主席程濤教授在總結中表示,本次大會圍繞血液學前沿熱點,分享血液學領域基礎研究、成果轉化、臨床診療中面臨的重大學科問題,開展熱點及前沿分享和深入探討,線上觀看突破850萬人次,大會連續五年舉辦,已取得了豐碩的成果和廣泛的社會影響力,成為中國血液學科品牌會議。他強調,2025年是國家“十四五”目標規劃的關鍵一年,也是啟動布局“十五五”的規劃之年,血液學科要聚焦學科發展需求和重點領域問題,加強基礎研究,開展規范化臨床研究,并促進科技成果轉化,血研所將充分發揮血液系統疾病國家隊和排頭兵的優勢,會同領域專家同仁,強化我國血液學科規劃和布局,共同繪制中國血液學科建設與發展的宏偉藍圖。

本次大會由中國醫學科學院北京協和醫學院主辦,中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所)、中國醫學科學院天津醫學健康研究院、血液與健康全國重點實驗室、國家血液系統疾病臨床醫學研究中心、細胞生態海河實驗室、《中華血液學雜志》雜志社、中國生理學會血液生理學專業委員會、天津市血液與再生醫學學會、Blood Science承辦,天開實驗室創新發展聯盟提供支持。大會更多信息將通過新華社、環球時報、中國科技網、中國醫學論壇報、腫瘤瞭望、血液時訊、醫師報、醫脈通、博醫薈、CCMTV臨床頻道、醫學界、梅斯醫學、腫瘤資訊、丁香園、蔻享學術、FOCUS臨床科學家、血液與再生醫學等媒體及國家血液系統疾病臨床醫學研究中心、中國醫學科學院天津醫學健康研究院、細胞生態海河實驗室、血液科學等公眾號持續報道,歡迎關注。

掃描二維碼,回顧會議精彩內容

供稿:血研所

編輯:戴申倩