一、阜外醫院揭示了肥厚型心肌病的譜系特異性調控變化(研究論文)

發表期刊:Cell Discovery

全文鏈接:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9842679/

英文標題:Lineage-specific regulatory changes in hypertrophic cardiomyopathy unraveled by single-nucleus RNA-seq and spatial transcriptomics

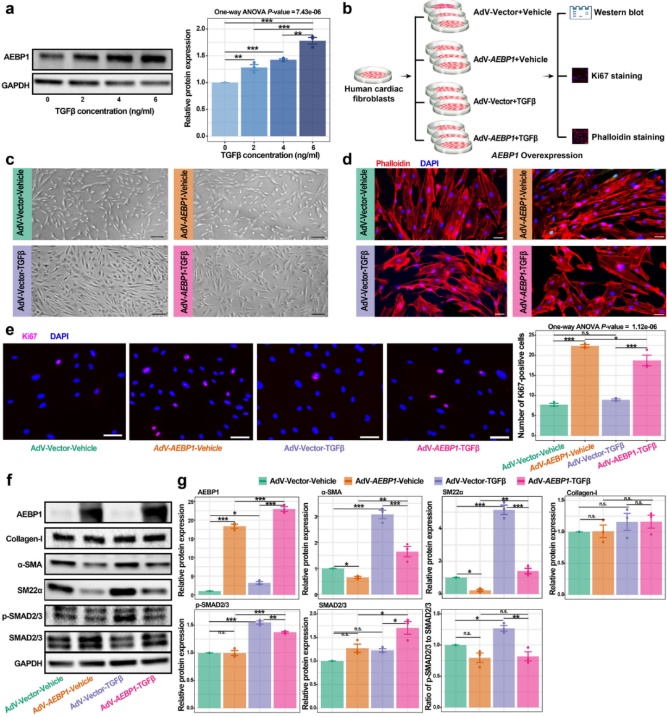

成果簡介:肥厚型心肌病(HCM)是由肌結基因突變引起的最常見的遺傳性心臟疾病。目前針對HCM的靶向藥物研發已成為國內外藥物研發領域角逐的熱點之一。然而,人們對于患者心肌組織中細胞類型特異性的轉錄調控改變認識不足,限制了新型靶點基因的篩選。本研究首次整合前沿的單細胞核和空間轉錄組學技術對HCM患者和健康人來源心肌組織的細胞組成、轉錄調控、信號交流進行了系統的比較分析,并對心衰和心臟纖維化過程中的關鍵基因/潛在靶點進行了篩選。首次發現并通過實驗證實了AEBP1是調控心臟成纖維細胞活化的轉錄抑制因子,因而可以作為潛在的治療靶點。該研究成果從抑制纖維化,改善病理性心臟重塑的角度為HCM的治療提供了新的靶點和思路,具有潛在臨床應用價值。

作者簡介:

周洲,國家高層次人才入選者。現任中國醫學科學院阜外醫院實驗診斷中心主任。以第一或通訊作者在Circulation等權威期刊發表論文60余篇,近5年主持并承擔國家和省部級項目10余個。

二、系統醫學研究院展示了新型RIPK1激酶抑制劑(Zharp1-211)作為預防與治療GVHD的非免疫抑制療法的新策略(研究論文)

發表期刊:Blood

英文標題:A Novel RIPK1 Inhibitor Reduces GVHD in Mice via a Non-immunosuppressive Mechanism that Restores Intestinal Homeostasis

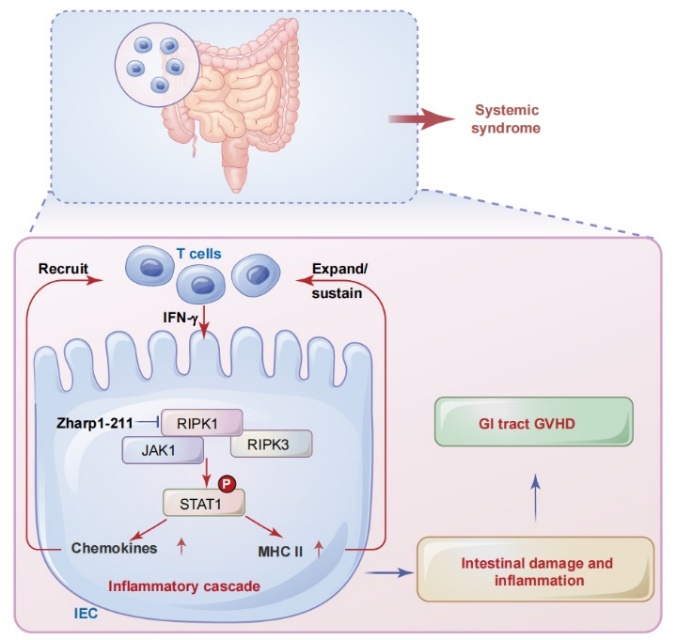

成果簡介:移植物抗宿主病(GVHD)是骨髓移植后最常見的并發癥和死亡原因之一,嚴重胃腸道受累的GVHD是導致病人死亡的主要因素,但調控機制尚不清楚。該團隊發現腸上皮細胞中的RIPK1/RIPK3信號通路激活JAK1/ STAT1介導的趨化因子和MHC II分子,促進同種異體T細胞反應,形成炎癥級聯反應,促進多種細胞死亡,最終導致系統性GVHD。該團隊發現在嚴重GVHD患者的結腸上皮中存在RIPK1的高度活化。而且,發現了一種高效且具選擇性的新型RIPK1激酶抑制,利用此抑制劑展示了靶向抑制RIPK1激酶活性作為預防和治療GVHD的非免疫抑制療法的創新策略。論文作為封面文章發表,同期Blood期刊發表了領域內著名專家Geoffrey R. Hill和Motoko Koyama教授撰寫的專題評論。

作者簡介:

何蘇丹,研究員、準聘副教授,致力于細胞死亡機制及干預策略研究,作為第一或通訊作者的論文發表于Cell、PNAS、Nature Immunology、Nature Communications和Blood等學術期刊30余篇,主持基金委重點和優青項目等,入選教育部長江學者獎勵計劃青年學者等。任Cell Death & Disease 等學術期刊編委。

三、系統醫學研究院發現急性早幼粒細胞白血病的一線治療藥物三氧化二砷(ATO)能顯著提升腫瘤細胞的免疫原性(研究論文)

發表期刊:Cellular & Molecular Immunology

全文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41423-022-00956-0

英文標題:Arsenic trioxide elicits prophylactic and therapeutic immune responses against solid tumors by inducing necroptosis and ferroptosis

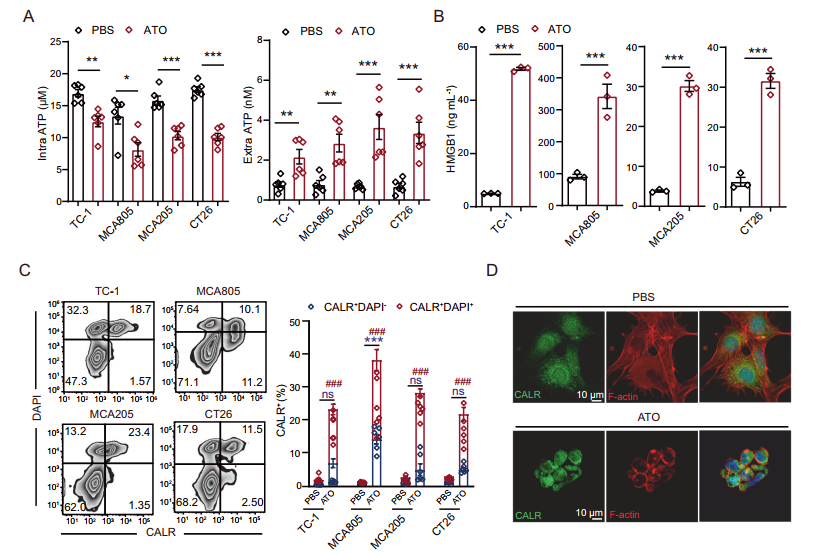

成果簡介:通過多輪藥物篩選,該團隊發現急性早幼粒細胞白血病的一線治療藥物三氧化二砷(ATO)不僅具有廣譜細胞毒性,還能顯著提升腫瘤細胞的免疫原性。基于ATO的全細胞腫瘤疫苗能激活CD8+ T細胞,活化I型和II型干擾素信號,高效預防并治療多種實體瘤。ATO可誘導腫瘤細胞氧化應激,激活自噬、凋亡、程序性壞死和鐵死亡等多種細胞死亡通路。其中,程序性壞死和鐵死亡關鍵執行分子Rip3、Mlk和Acs/4對危險信號分子的釋放和抗腫瘤免疫的激活至關重要。針對上述分子缺陷型腫瘤,我們探索出增強腫瘤疫苗療效的聯合治療策略,建立了基于多種砷化合物制備全細胞腫瘤疫苗的技術、質控標準。該腫瘤疫苗與PD-1單抗聯合可獲得協同抑癌效果。上述研究作為封面故事發表于CMI雜志,期刊配發Andreas-Linkermann教授的專題評論(inpress)。

作者簡介:

馬瑜婷,北京協和醫學院博導,中國醫學科學院系統醫學研究院執行副院長,蘇州系統醫學研究所副所長、研究員、免疫平臺主任。先后在NatMed、Science、NatImmunol、Immunity等高水平學術期刊發表論文50余篇,SCI總他引>6900次。

四、生物醫學工程研究所開發了一種基于腫瘤精確遞送和光熱免疫治療的凋亡體的遞送系統(研究論文)

發表期刊:Advanced Functional Materials

全文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202212118

英文標題:An Apoptotic Body-based Vehicle with Navigation for Photothermal-Immunotherapy by Precise Delivery and Tumor Microenvironment Regulation

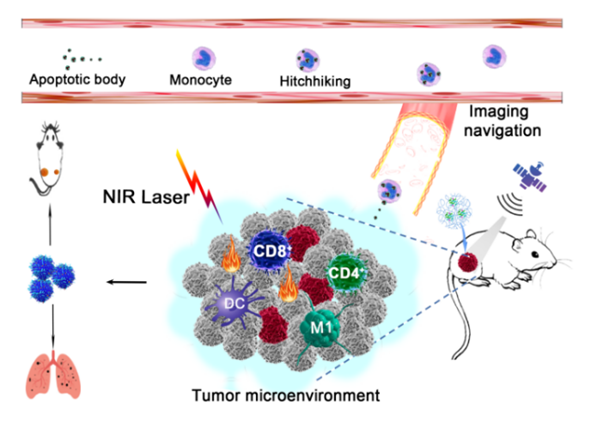

成果簡介:腫瘤精準治療和預防腫瘤復發轉移是腫瘤根除的主要挑戰,如何通過精準有效的靶向遞送,提升機體特異性免疫并調節腫瘤微環境,是實現腫瘤免疫協同治療的關鍵。本文開發了一種基于凋亡體的遞送系統實現腫瘤精確遞送和光熱免疫治療,該凋亡小體遞送系統由IR820偶聯的凋亡小體裝載R848納米顆粒,細胞凋亡小體作為載藥系統和驅動引擎,而IR820作為熒光成像導航和光熱控制系統。利用凋亡小體固有的吞噬特性和巨噬細胞天然的腫瘤歸巢傾向實現腫瘤靶向及深度穿透。通過IR820光熱效應直接殺傷腫瘤細胞,還能誘導腫瘤免疫原性死亡,產生大量抗原和損傷相關分子模式信號分子,從而形成原位疫苗誘導機體的抗腫瘤免疫應答。同時,釋放的R848進入免疫細胞,誘導抗原呈遞細胞樹突狀細胞的激活和成熟,促進促炎細胞因子和趨化因子的分泌,極化巨噬細胞和骨髓源性抑制細胞,調節免疫抑制腫瘤微環境,對原發腫瘤、遠處腫瘤、腫瘤轉移和預防復發均有良好的治療效果。

作者簡介:

梅林,中國醫學科學院生物醫學工程研究所研究員、博導,天津市生物醫學材料重點實驗室主任,國家優青、教育部新世紀優秀人才、廣東省杰青、天津市杰青和全球高被引科學家,Smart Materials in Medicine副主編和Journal of Controlled Release編委。

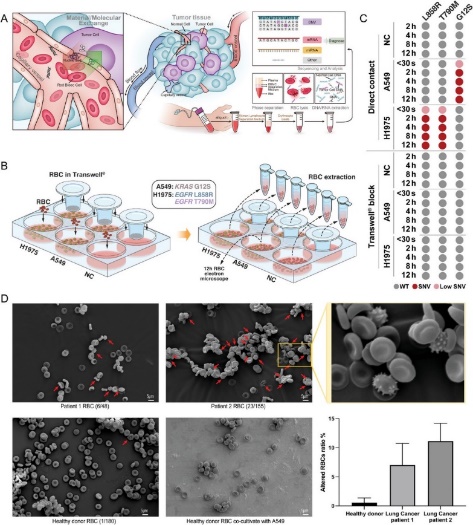

五、協和醫院首次證實了人類成熟紅細胞中含有長片段的DNA,以及紅細胞在癌癥早期診斷中潛在的應用價值(研究論文)

發表期刊:Advanced Science

全文鏈接:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9982546/

英文標題:Mature Red Blood Cells Contain Long DNA Fragments and Could Acquire DNA from Lung Cancer Tissue

成果簡介:紅細胞的主要功能是運輸氧氣、二氧化碳及其他代謝產物,其在發育成熟過程中會將細胞核和線粒體排出。成熟紅細胞中是否含有DNA片段尚缺乏明確的直接證據。考慮到腫瘤細胞早期發展階段會大量招募紅細胞為其生長提供支持,極有可能影響到紅細胞本身并使其成為新的診斷目標。為了證明這一猜想,研究者通過直接接觸和Transwell透膜分隔開等兩種方式構建了體外共培養的系統,并且在不同時間點重新收集分離紅細胞。結果表明在短暫的直接接觸之后,紅細胞即獲得了對應細胞系的突變DNA片段,而非直接接觸組則不會。之后,研究團隊嘗試在早期肺癌患者的紅細胞中檢測EGFR、KRAS等最常見的突變位點,并與手術切除的腫瘤組織進行比較。結果表明,利用紅細胞的DNA進行突變的檢測具有極高的靈敏性和包容性。該研究首次證實了人類成熟紅細胞中含有長片段的DNA,提示紅細胞可參與到早期腫瘤的發生發展中,基于紅細胞的新型液體活檢技術在腫瘤早篩和診斷領域具有廣闊的應用前景。

作者簡介:

梁乃新,北京協和醫院胸外科副主任醫師、碩士研究生導師。擅長以手術為基礎的肺癌精準醫學全程管理,承擔多項科研項目,發起或參與多項全國多中心臨床試驗。以第一或通訊作者于Nature biomedical engineering、Advanced science等雜志發表SCI論文70余篇。

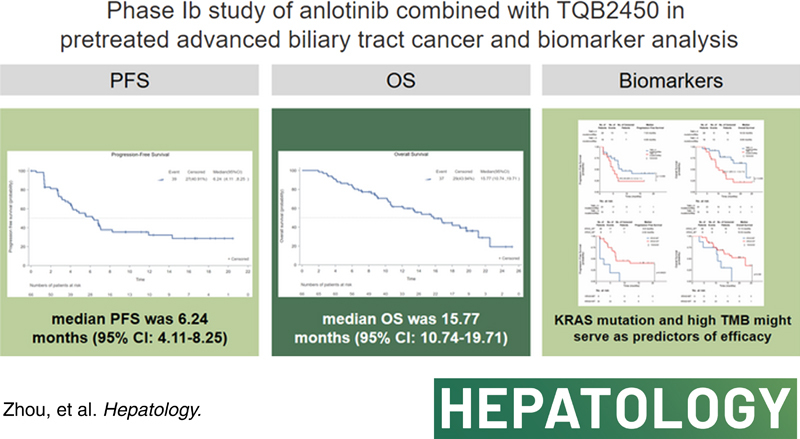

六、腫瘤醫院評估了抗血管生成酪氨酸激酶抑制劑安羅替尼聯合TQB2450用于經治的晚期膽道腫瘤患者(BTC)的療效和安全性(研究論文)

發表期刊:Hepatology

全文鏈接:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9970018/

英文標題:Phase Ib study of anlotinib combined with TQB2450 in pretreated advanced biliary tract cancer and biomarker analysis

成果簡介:膽道系統腫瘤(BTC)患者迄今缺乏有效的二線治療手段。本研究對同期分別在兩個中心開展的兩項Ib 期臨床試驗(TQB2450-Ib-05和TQB2450-Ib-08試驗)進行了匯總分析,共納入66名一線化療后出現進展的晚期BTC患者(包括2例不適合或拒絕接受一線化療的患者),采用安羅替尼聯合TQB2450(新型PD-L1抑制劑)治療。研究發現,患者中位無進展生存期(PFS)和總生存期(OS)分別為6.24和15.77個月。結果表明,安羅替尼聯合TQB2450取得了令人鼓舞的PFS和OS。研究同時進行了深入的生物標志物分析,結果發現,腫瘤突變負荷高(TMB,≥5個突變/Mb)的患者具有更好的臨床獲益率(CBR)、更長的OS和更長PFS的趨勢。KRAS突變患者的CBR更低,PFS更短,OS也較短。綜上,本研究為BTC的二線治療提供了潛在的新治療手段,并為可能從上述治療獲益人群的篩選提供了新思路。

作者簡介:

周愛萍,作者近5年承擔12項新藥臨床研究的 PI/CO-PI。主持國自然課題、院級希望馬拉松聯合攻關項目各1項。擔任CSCO尿路上皮癌診療指南副組長及CSCO結直腸癌、胃癌、腎癌診療指南專家組成員。近5年以第一/通訊作者發表文章29篇。

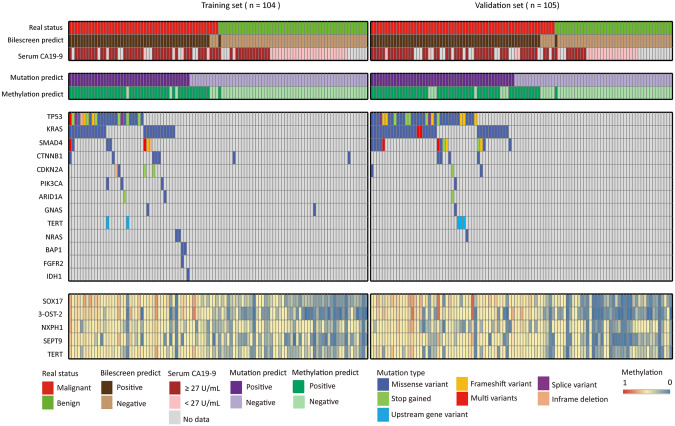

七、腫瘤醫院開發BileScreen膽汁液體技術用于膽胰惡性腫瘤輔助診斷(研究論文)

發表期刊:EClinicalMedicine

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537022004655?via%3Dihub#fig2

英文標題:Molecular diagnosis of pancreatobiliary tract cancer by detecting mutations and methylation changes in bile samples

成果簡介:經內鏡逆行性胰膽管造影術(ERCP)病理細胞學確診惡性是診斷膽胰惡性腫瘤的金標準,然而,當ERCP病理細胞學結果為陰性或可疑惡性時,并不能完全排除惡性,ERCP診斷的靈敏度只有45%~48%。BileScreen技術是由本研究團隊自主開發,并且是首個在較大規模隊列中獲得驗證的用于膽胰惡性腫瘤輔助診斷的膽汁液體活檢技術。BileScreen技術的檢測效能顯著優于既往技術,它通過共檢測膽汁中的突變和甲基化,將膽胰惡性腫瘤診斷靈敏度從其他NGS方法的78%~81%提升至92%,特異度更是高達98%。該研究利用BileScreen方法進行膽汁檢測診斷,不僅顯著提高了膽胰腫瘤的診斷準確率,最大程度的實現了檢測的一致性和可重復性,消除了院際和地區間差異,有助于實現標準化,很有希望成為ERCP輔助診斷的金標準之一。

作者簡介:

![]()

趙宏,主任醫師,博士研究生導師;研究成果獲國內外同行廣泛認可和高度評價,并在 Nat Genet、Sci Transl Med、Cell Res、Signal Transduct Target Ther、Gastroenterology、J Hepatol等國際知名學術期刊發表。第一/通訊作者 SCI 論文 75 篇,SCI 累計 IF>450分,IF>10分19篇,IF>20分5 篇,單篇最高被引 455 次。

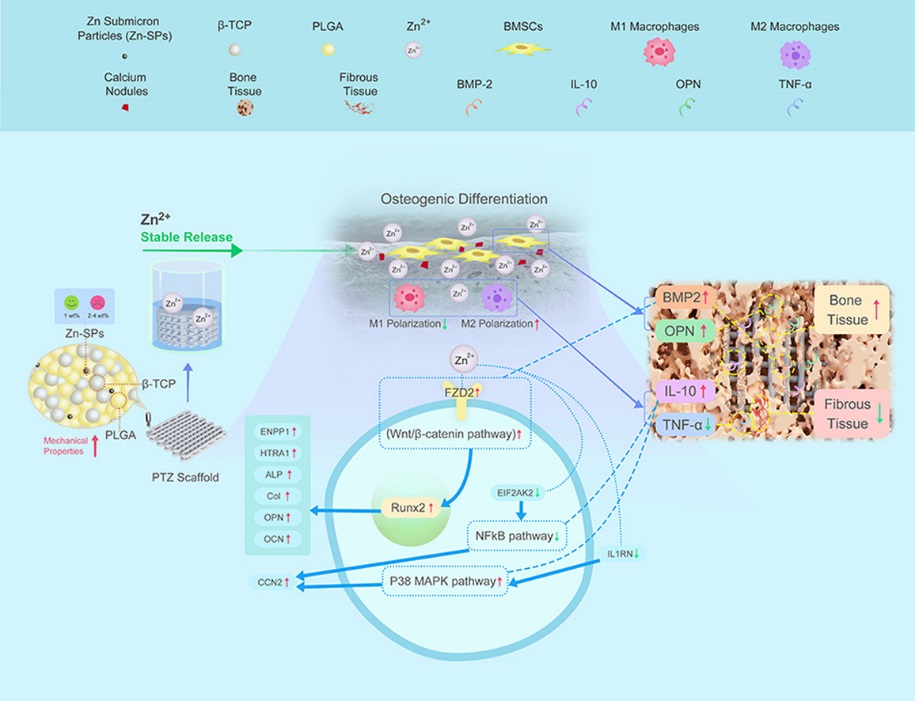

八、協和醫院利用低溫快速成型3D打印技術將鋅亞微米顆粒添加至PLGA/β-TCP中制備一種新型支架(研究論文)

發表期刊:Bioactive Materials

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452199X22005047?via%3Dihub#undfig1

英文標題:Continuously released Zn2+ in 3D-printed PLGA/β-TCP/Zn scaffolds for bone defect repair by improving osteoinductive and anti-inflammatory properties

成果簡介:骨缺損的長期不愈合一直是骨科治療中的一個主要問題。人工骨移植材料聚乳酸/β-磷酸三鈣(PLGA/β-TCP)支架,由于其合適的降解率和良好的骨傳導性,有望解決這一問題。然而,機械性能不足、缺乏骨傳導性和植入后的感染問題限制了其大規模臨床應用。近年來,研究人員發現在聚合物中添加鋅(Zn)可獲得優良的機械性能且具有適中的體內降解速率。但鋅離子(Zn2+)在體內的安全問題是亟待解決的。因此,該研究提出利用低溫快速成型3D打印技術將鋅亞微米顆粒添加至PLGA/β-TCP中制備一種新型支架。該技術在改善材料力學性能、仿生骨的結構及穩定釋放離子方面具有一定優勢。該研究發現新型支架可長期釋放的Zn2+具有成骨和抗炎作用,促進骨缺損的修復,再進一步通過蛋白質組學分析技術探討了支架影響成骨分化和炎癥反應的可能機制。該研究不僅為Zn和含Zn聚合物進行骨修復的機制研究奠定了基礎,也為含Zn生物材料的臨床應用奠定了基礎,為臨床治療骨缺損提供了一種新的材料選擇。

作者簡介:

![]()

趙宇,中國醫學科學院北京協和醫院骨科教授、主任醫師、博士研究生導師,博士后指導教師,國家重點研發計劃項目負責人,政協石景山區第十一屆委員會常委兼副秘書長。已在國際著名骨科雜志發表論文190余篇,SCI收錄60余篇。

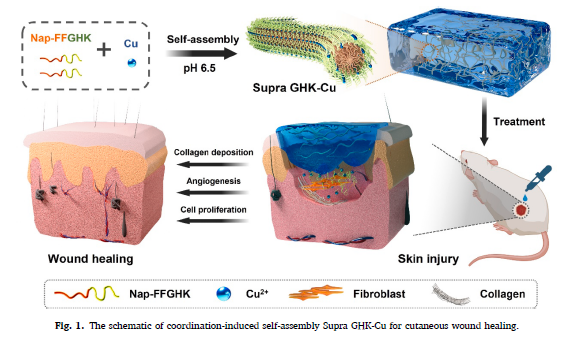

九、放射醫學研究所研發一種可促進皮膚傷口恢復的仿生超分子金屬肽水凝膠(研究論文)

發表期刊:Chemical Engineering Journal

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894722063288

英文標題:Bio-inspired supramolecular metallopeptide hydrogel promotes recovery from cutaneous wound

成果簡介:受生命中金屬離子對蛋白質結構和功能的調控的啟發,金屬配位在肽的折疊和組裝中的作用逐漸被研究。然而,構建具有金屬配位和肽自組裝協同作用的生物活性超分子金屬肽仍然具有挑戰性。該研究報道了一種具有天然來源的GHK三肽基序的仿生肽衍生物,加入Cu2+后可以自組裝成超分子金屬肽水凝膠(Supra GHK-Cu)。Cu2+通過橋接兩個肽分子或與一個肽分子相互作用而對Supra GHK具有更強的親和力。由于超分子結構的形成,Supra GHK-Cu對蛋白酶降解具有出色的抵抗力。此外,它通過促進膠原蛋白沉積、血管生成和細胞增殖,比 GHK-Cu 更顯著地加速傷口愈合。這項工作不僅體現了一種成功的仿生超分子金屬肽水凝膠,而且還提供了一種有希望的替代策略來克服傳統生物活性肽在各種生物醫學領域的局限性。

作者簡介:

![]()

楊翠紅,中國醫學科學院放射醫學研究所研究員、核醫學室副主任,主要從事醫用自組裝多肽材料的精準構筑及其生物醫學應用研究。獲天津市科學技術進步二等獎3項,承擔科研項目10余項,授權發明專利6項,發表SCI論文50余篇。

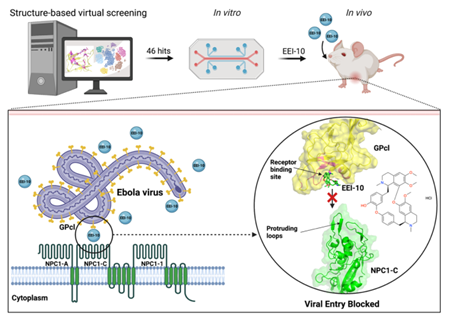

十、醫藥生物技術研究所發現鹽酸小檗胺有望通過藥物再利用的方式發展成為抗埃博拉病毒藥物(美國專利:16/652,372)

英文標題:Use of berbamine dihydrochloride in preparation of an Ebola virus inhibitor

全文鏈接:https://patentcenter.uspto.gov/applications/16652372

成果簡介:埃博拉病毒(EBOV)是導致埃博拉出血熱的高致死性病原體,臨床上尚無特異性治療藥物。EBOV包膜糖蛋白GPcl與宿主細胞內吞體受體NPC1之間的相互作用在介導病毒入侵過程中起著關鍵作用,成為EBOV進入抑制劑的新靶點。該團隊以GPcl為靶點,通過基于結構的藥物篩選策略獲得了一個小分子化合物–鹽酸小檗胺。該化合物可在細胞水平(Vero E6 細胞)抑制EBOV活毒的感染,EC50 = 4.1 μM。鹽酸小檗胺可以保護小鼠免受EBOV的感染,具有發展成為抗EBOV藥物的巨大潛力。本項目首次驗證了靶向GPcl與NPC1之間的相互作用發展抗埃博拉病毒小分子藥物的可行性。值得指出的是,鹽酸小檗胺在已經在臨床上被批準用于治療白細胞減少癥,因此有望通過藥物再利用的方式發展成為抗EBOV藥物。本項研究已經獲得中國、加拿大、日本和美國發明專利授權。

作者簡介:

![]()

岑山,研究員,免疫生物學室主任,長聘副教授。2008年起任職醫藥生物技術研究所,主要研究方向為病毒學基礎研究和抗病毒藥物應用研究。主持和參加多項國家級科研項目,發表SCI論文 240 余篇,授權專利30余項。

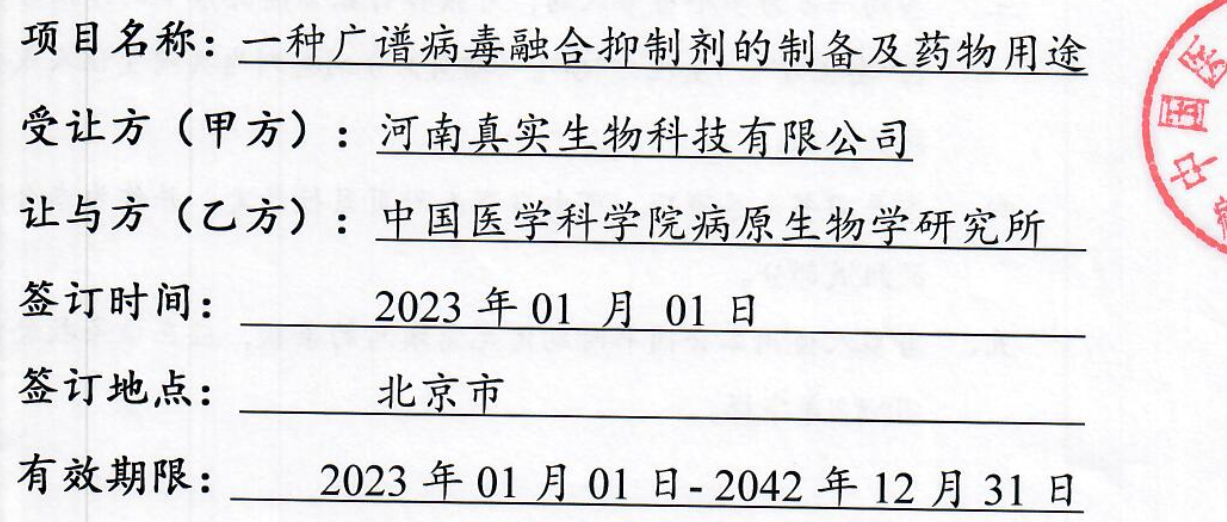

十一、藥物研究所等團隊在國內率先開展了特色藥用植物中的微量功效分子研究(重大項目)

中文標題:基于天然活性分子的新藥發現研究

成果簡介:天然藥物中結構新穎、功能獨特的微量功效分子是繼常量功效分子之后又一個亟需挖掘的寶藏,也是創新藥物發現的新資源庫。如何精準發現這些微量特色功效分子,進而創制新藥是當前天然藥物研究面臨的重大科學問題。本項目擬在已發現香港樫木、葉下珠、毛地錢和天麻等數十種特色藥用植物中蘊藏著的微量特色功效分子基礎上,采用多學科交叉融通、協同攻關的策略,建立微量特色功效分子結構、功能、制造和作用機制等信息整合研究的新思路和模式,揭示其科學之本,發現新藥。該項目獲得了國家自然科學基金委員會重大科研項目立項。

作者簡介:

![]()

石建功,國家杰青,衛計委突出貢獻中青年專家,首批新世紀“百千萬人才工程”國家級人選和教育部“新世紀優秀人才支持計劃”人選,國務院特殊津貼專家。聚焦微量特色功效分子,長期開展大宗常用中藥功效物質基礎研究。

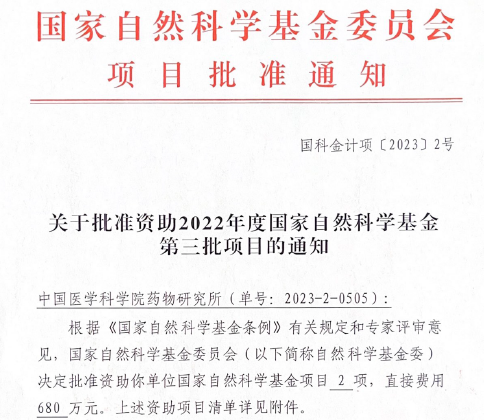

十二、病原生物學研究所轉讓“一種廣譜病毒融合抑制劑的制備及藥物用途 ”(成果轉化)

中文標題:一種廣譜病毒融合抑制劑的制備及藥物用途

成果簡介:病毒膜融合是眾多病毒感染宿主細胞的關鍵環節,也是極其重要的藥物靶標。病原生物學研究所何玉先團隊針對病毒感染膜融合機制而設計的一種基于多肽的新型病毒融合抑制劑,對多種病毒具有廣譜的抑制作用,體現突出的成藥性優勢。病原生物學研究所將其擁有的“一種廣譜病毒融合抑制劑的制備及藥物用途 ”技術秘密所有權轉讓給河南真實生物科技有限公司,該公司受讓并階段性支付相應的技術秘密轉讓費總額為:人民幣100,000,000元(大寫:壹億元整)。

作者簡介:

![]()

何玉先,現任醫科院艾滋病研究中心主任、北京協和醫學院長聘教授、博士生導師;國家杰出青年基金獲得者,國務院政府特殊津貼專家。長期從事艾滋病的分子病毒與免疫學、抗病毒藥物研究;在Cell、NEJM、PNAS等雜志發表SCI論文130余篇;連續入選中國高被引學者及全球前2%頂尖科學家榜單;獲得發明專利20余項。

點擊量: