2022年9月22日,中國醫學科學院基礎醫學研究所免疫學系何維、張建民團隊與北京協和醫院耳鼻喉科呂威團隊合作,在Nature Immunology《自然·免疫學》發表了題為“Single-cell profiling identifies mechanisms of inflammatory heterogeneity in chronic rhinosinusitis” (單細胞分析發現慢性鼻竇炎的炎癥異質性機制)的研究論文。該研究報道了在慢性鼻竇炎(CRS)鼻黏膜微環境中表達花生四烯酸-15-脂加氧酶(ALOX15)的巨噬細胞可通過分泌趨化因子招募嗜酸性粒細胞、單核細胞和輔助型T細胞2(TH2),在嗜酸性慢性鼻竇炎伴鼻息肉疾病發生發展過程中發揮重要作用,有望成為一個新的治療性靶點。

臨床常見的慢性鼻竇炎可根據是否伴有鼻息肉分為慢性鼻竇炎不伴息肉(CRSsNP)、慢性鼻竇炎伴息肉(CRSwNP)兩類。根據炎癥機制,可以劃分為以2型炎癥為特征的嗜酸性慢性鼻竇炎(eCRS)和以非2型炎癥為特征的非嗜酸性慢性鼻竇炎(neCRS)。目前臨床依然使用糖皮質激素作為首選治療手段,并未能針對不同疾病亞型進行精準治療。特別是嗜酸性慢性鼻竇炎伴鼻息肉型(eCRSwNP)患者,采用常規治療后易復發,是臨床診療中的難點。因此,系統性研究慢性鼻竇炎不同疾病亞型免疫微環境構成,將有助于闡釋各慢性鼻竇炎亞型特異性的發病機制,找到驅動疾病進展的關鍵細胞和分子,優化和改進臨床現行治療方案。

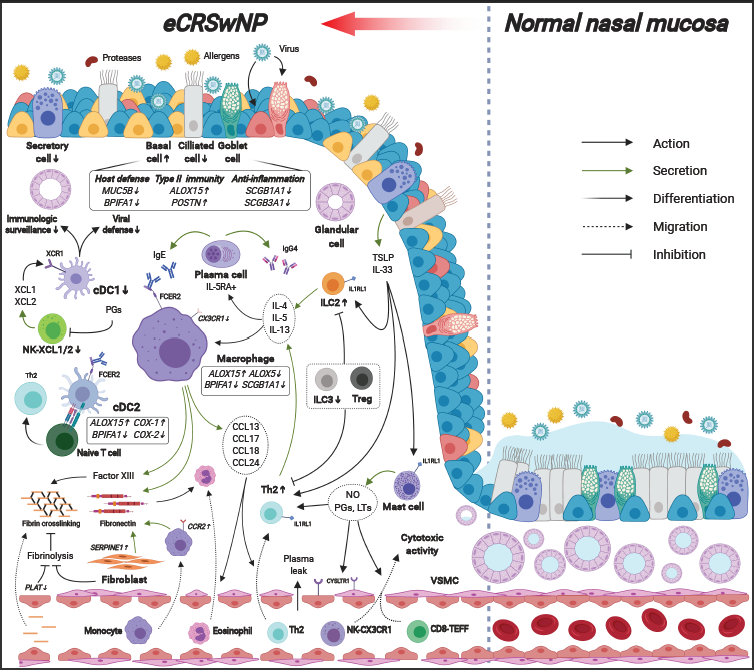

本研究通過單細胞轉錄組測序技術建立了正常人、慢性鼻竇炎不伴鼻息肉、嗜酸性慢性鼻竇炎伴鼻息肉以及非嗜酸性慢性鼻竇炎伴鼻息肉3種CRS亞型患者的鼻腔黏膜免疫和非免疫細胞的單細胞圖譜,并對影響慢性鼻竇炎病程發生發展和亞型分化的內在分子機制進行了研究,系統定義了在eCRSwNP中影響病程進展的局部組織微環境內的關鍵因素,一是基底細胞的過度增生異常分化及保護性細胞分子的缺失,導致屏障功能受損;二是胞外基質重塑和成纖維細胞、巨噬細胞、血管內皮細胞、平滑肌細胞等細胞亞群的功能紊亂;三是TH2細胞、ILC2細胞、IL5RA+漿細胞、細胞毒性CX3CR1+CD8+TEFF細胞和NK細胞增加并伴隨CD8+TRM細胞缺失;四是NK-cDC1 免疫監視軸功能喪失和ALOX15+ cDC2-TH2交互作用軸功能的過度激活;五是ALOX15+巨噬細胞的富集,并作為主要的趨化效應細胞,促進炎癥相關細胞的浸潤,從而驅動2型免疫反應發生(見圖1)。

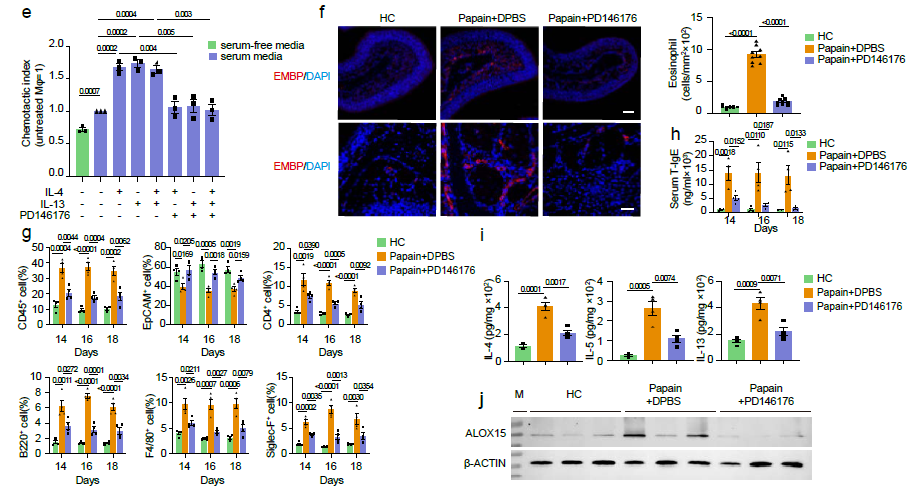

在此基礎上,進一步通過一系列細胞學、分子生物學和動物實驗深度挖掘疾病的致病機理和治療性新靶點,結果顯示,ALOX15+巨噬細胞在eCRSwNP中特異性富集,并產生一系列直接作用于嗜酸性粒細胞、單核細胞及TH2的趨化因子,并證明了ALOX15是影響和調節eCRSwNP疾病發生發展的關鍵節點。使用ALOX15抑制劑可減少IL-4及IL-13誘導的巨噬細胞浸潤,并抑制其趨化因子分泌及CD4+T細胞招募;同時在小鼠體內試驗中發現,使用ALOX15抑制劑也可有效緩解eCRSwNP中2型免疫反應過度激活引起的病理損傷(見圖2),提示ALOX15有望成為治療eCRSwNP的新藥物靶點。

本研究不僅闡釋了慢性鼻竇炎不同病理分型的免疫微環境異質性和病程發展機制特點,更重要的是首次發現ALOX15具有成為一個慢性鼻竇炎全新的治療靶點潛在可能,為慢性鼻竇炎及其它2型免疫反應介導的疾病新型治療方法的研發提供了重要思路。

圖1 慢性鼻炎鼻黏膜微環境中2型免疫反應驅動病程進展的作用機制

圖2 阻斷ALOX15可緩解體內外模型中2型免疫反應激活

本研究工作得到中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2021-1-I2M-005,2021-1-I2M-053,2021-I2M-1-035)等項目的資助。協和醫院呂威教授和基礎所何維教授、張建民教授為論文共同通訊作者,協和醫院王威清博士、基礎所許依博士和協和醫院王倫博士為論文的共同第一作者。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41590-022-01312-0