2020年9月17日,中國醫學科學院基礎醫學研究所許海燕課題組、張衛奇課題組和血液病醫院王建祥課題組合作在Journal of Controlled Release發表了“Co-delivery of homoharringtonine and doxorubicin boosts therapeutic efficacy of refractory acute myeloid leukemia”的論文。研究報道了針對難治性急性髓系白血病(refractory acute myeloid leukemia, rAML)治療的藥物共遞送新方法,通過將白血病化療藥物阿霉素與高三尖杉酯堿共載于高分子膠束,有效提高了rAML小鼠模型的治療效率,與傳統的聯合給藥方式相比具有顯著的優勢。

難治性急性髓系白血病(rAML)致死率高,具有易復發和易耐藥的特點,發展更為有效的治療方法具有很大的挑戰性。臨床上主要采用藥物聯合治療,通過多種抗腫瘤機制清除白血病細胞,但在傳統給藥方式下藥物的生物利用度較低,且多個藥物的疊加使用也帶來了更為嚴重的毒副作用。因此,在尋找更佳藥物組合的同時,發展多種藥物的共遞送技術,有利于藥物之間發揮協同作用,提高治療效率。

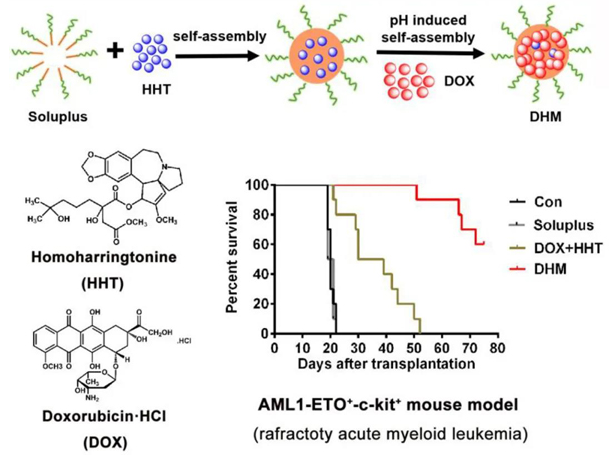

該研究將兩親性大分子、化療藥阿霉素(D)和高三尖杉酯堿(H)三者通過分子自組裝方式構建了藥物共載納米膠束(DHM),將膠束中共載的阿霉素與高三尖杉酯堿的比例控制在8:1,與臨床治療時所使用的藥物劑量比例基本一致。在體外實驗中,與游離藥物的組合相比,DHM介導了更強的藥物攝入,且可以顯著地提高耐藥白血病細胞系的殺傷效率。在rAML小鼠模型實驗中,DHM可以高效清除外周血、骨髓、肝和脾等臟器中的白血病細胞,顯著延長了rAML小鼠的生存期。通過機理研究,該團隊發現DHM具有更長的藥物血液循環時間,可高效誘導白血病細胞發生凋亡。與此同時,DHM介導的全身毒副作用并未增加。值得強調的是,DHM所使用成分均已在臨床使用,且制備方法簡便快速,極具有轉化應用潛力。

本研究工作得到中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2016-I2M-3-004, 2019-I2M-1-004)、國家重點研發計劃(2017YFA0205504)、醫學分子生物學國家重點實驗室自主研究課題(2060204)等項目的資助。基礎醫學研究所許海燕研究員、張衛奇副研究員和血液病醫院王建祥教授為論文共同通訊作者,基礎醫學研究所博士研究生閆豆豆與血液病醫院魏輝主任醫師為論文的共同第一作者。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365920305484

文字|基礎所