中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所)張磊/楊仁池團隊繼2022年7月在《The Lancet Haematology》全文發表了亞洲首個血友病基因治療臨床試驗結果后,又于2022年10月27日在頂級醫學期刊The New England Journal of Medicine《新英格蘭醫學雜志》以Correspondence形式發表了題為“Total Knee Arthroplasty after Gene Therapy for Hemophilia B”(B型血友病基因治療后全膝關節置換)的病例報告。

血友病B是由于編碼凝血因子IX(FIX)的F9基因突變導致患者體內FIX活性(FIX:C)顯著降低的一種遺傳性出血性疾病,基因治療是有望治愈血友病B的唯一方法。盡管全球范圍內多種以肝臟靶向腺相關病毒(AAV)為載體、載有表達FIX高活性突變體(FIX-Padua)基因的血友病B基因治療產品在臨床試驗中取得較好療效,但無論在動物模型或是人體中,FIX-Padua的體內止血能力是否可以耐受重大的止血挑戰仍未可知。而能使終末期(IV期)血友病性關節病患者重獲關節健康的方法——關節置換術,被認為是一種對止血能力要求極高的大手術,基因治療后體內所產生的FIX-Padua,能否在這類大手術中提供理想的止血能力,目前尚無資料。

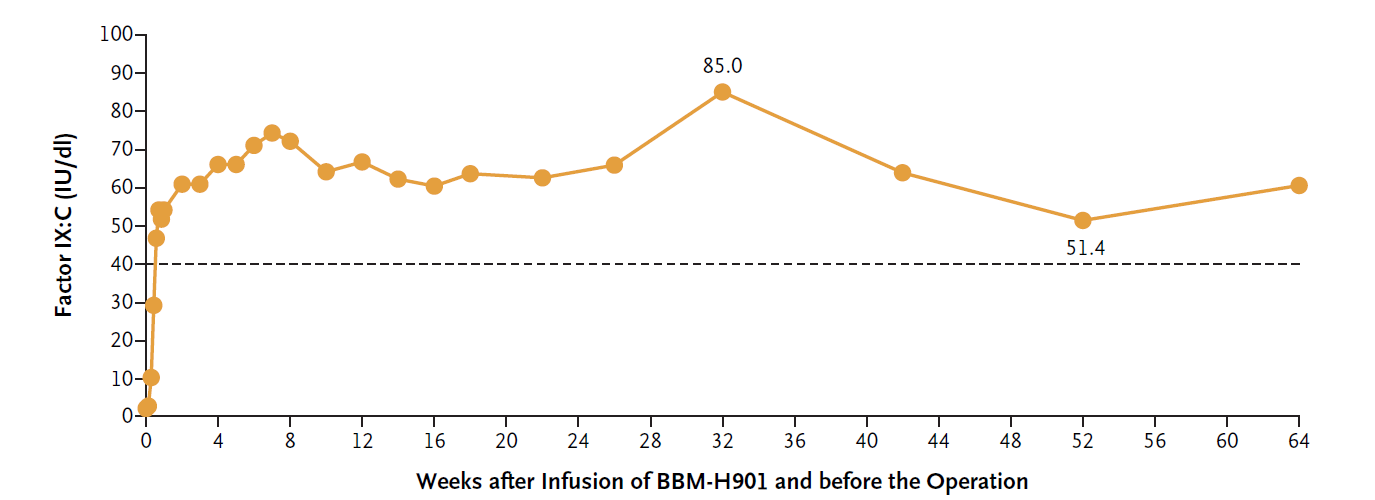

本研究團隊報道了全球首例接受基因治療后,在無需凝血因子IX輸注治療條件下完成全膝關節置換術的血友病B病例,首次在體內驗證了基因治療后內源性FIX-Padua應對大手術時的止血效果,為接受基因治療的血友病患者進行手術處理時圍手術期的方案制定提供臨床依據。該患者為蒙古族男性青年,因重型血友病B接受FIX-Padua基因治療,隨訪1年余,監測FIX:C維持在正常范圍內(51.4 IU/dL-85 IU/dL,一期法,圖1),無載體相關不良反應、出血事件、靶關節及FIX輸注治療事件發生,但是基因治療前即存的血友病性關節病進展,嚴重影響其生活質量。經多學科團隊討論,在圍手術期未經FIX濃縮物輸注治療的情況下,患者成功接受了右側全膝關節置換手術。手術過程中及術后均無過度出血(術中出血量約150mL),手術切口愈合良好。

圖1:輸注攜帶FIX-Padua基因的載體BBM-H901后、術前的FIX活性水平。虛線顯示的活性水平為40 IU/dL

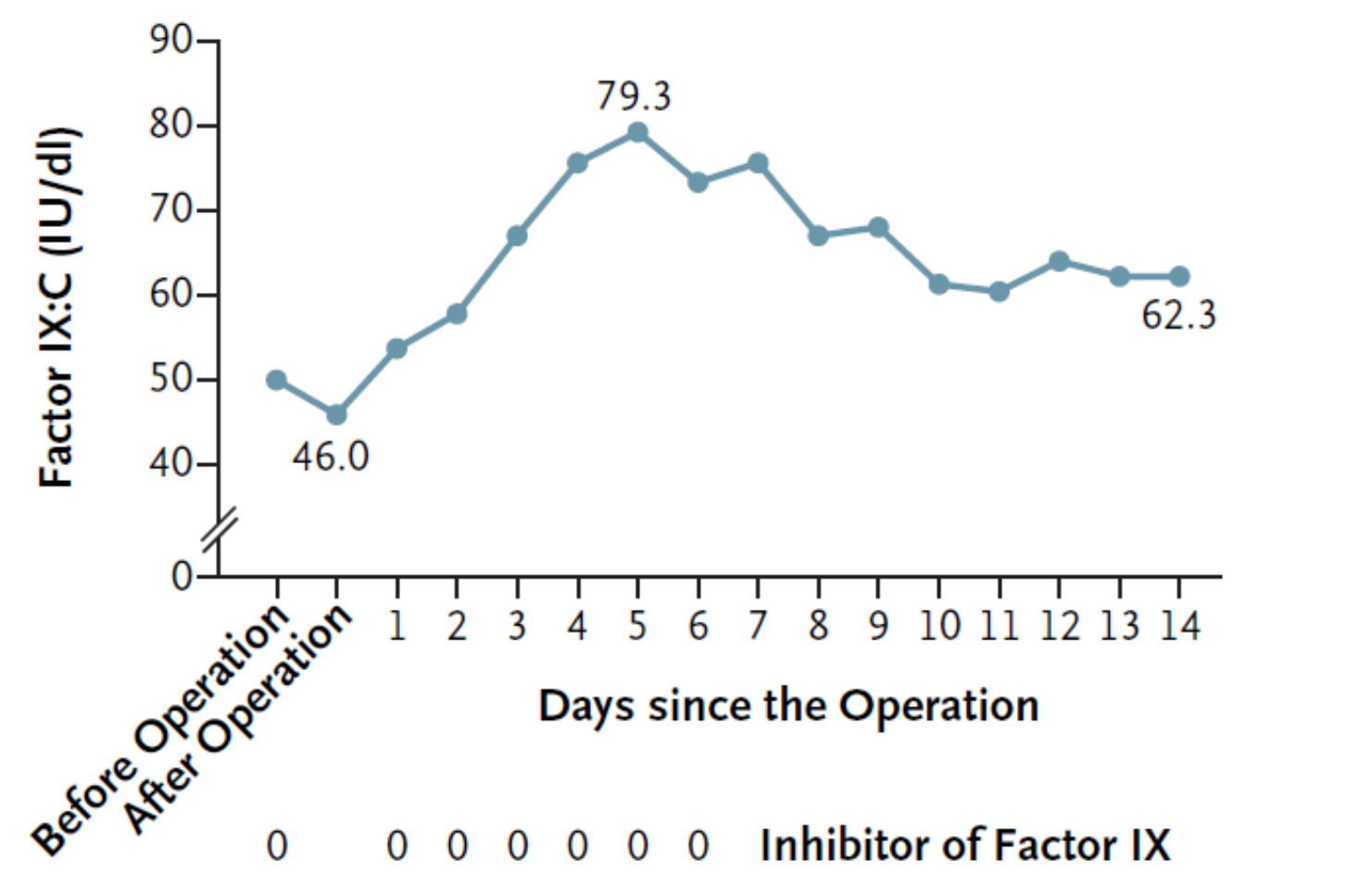

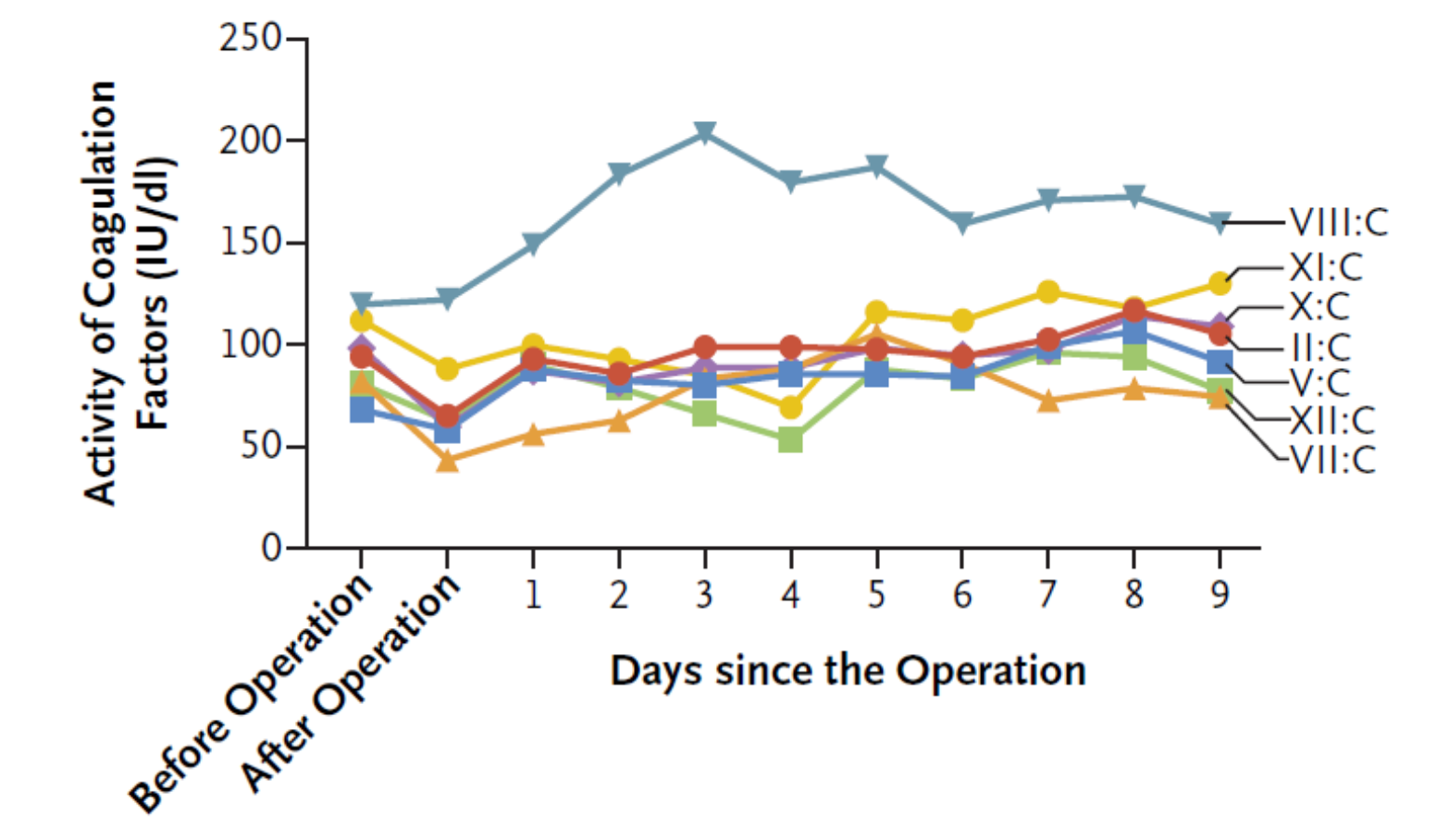

監測患者圍手術期凝血指標:手術日術前FIX:C為50.1 IU/dL,術后下降至46 IU/dL,術后第一天恢復至53.8 IU/dL,維持上升趨勢至術后第5天(峰值79.3 IU/dL)后逐漸下降并趨于穩定(約60 IU/dL)(圖2)。使用另外一種APTT試劑(Dade Actin)測定的FIX:C水平為使用Dade Actin FSL試劑的測定值的平均(±SD)1.58±0.13倍。其它凝血因子活性在術后輕度下降后恢復至基線水平(圖3)。檢測凝血酶原時間(PT)和活化部分凝血活酶時間(APTT)也有類似趨勢,纖維蛋白原和D-二聚體的升高為術后正常反應,Bethesda法未檢測到FIX抑制物產生。

圖2:使用Dade Actin FSL活化部分凝血活酶時間(APTT)試劑,利用一期法測定的FIX活性水平,以及圍手術期FIX抑制物的檢測

圖3:其他凝血因子(凝血因子II、V、VII、VIII、X、XI和XII)的活性

該病例顯示了基因治療后的體內FIX-Padua在對止血能力要求很高的大手術過程中的良好的止血效果,這種止血能力與一期法測定的FIX:C水平相關。本病例還支持50 IU/dL的FIX:C(即通常推薦用于大手術的FIX:C的下限)足以在大手術中獲得良好的止血效果。鑒于本病例是個案,FIX- Padua的體內止血作用及其與FIX:C水平的相關性還有待進一步研究。

該研究獲得國家重點研發計劃(2019YFA0110802)、中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2021-I2M-1-003、2021-I2M-1-07、2022-I2M-2-001)以及中央級公益性科研院所基本科研業務費(2020-PT310-011)等基金的支持。中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所)張磊主任醫師為通訊作者。中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所)薛峰主任醫師、博士研究生王泮婧及山東省千佛山醫院袁振主任醫師為共同第一作者。

論文鏈接:https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2211173?query=TOC&cid=NEJM%20eToc,%20October%2027,%202022%20DM1598923_NEJM_Non_Subscriber&bid=1230702816