2022年10月12日,中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所)肖志堅團隊在Leukemia《白血病》雜志發表了題為“Comparison of the revised 4th (2016) and 5th (2022) editions of the World Health Organization classification of myelodysplastic neoplasms”(原發性骨髓增生異常綜合癥的世界衛生組織修訂版第四版和第五版的診斷分型標準比較)的研究論文。本研究首次評估且肯定了第五版診斷分型標準在MDS患者中的應用價值,為骨髓增生異常綜合征(MDS)的精準診斷和分層治療提供了重要依據。

MDS是一組具有異質性的克隆性造血性疾病,其主要特征是血細胞減少、髓系細胞一系或多系發育異常、無效造血以及演變為急性髓系白血病的風險增高。1982年French- American- British(FAB)工作組首次提出MDS診斷及分型標準,隨著對疾病認識的加深,又幾經更新與完善。為了更好地區分和定義不同的MDS亞型,WHO工作組最近更新了MDS的第五版診斷分型標準(WHO2022)。相較于上一版WHO標準(WHO2016),WHO2022在更加強調疾病的病理學及分子學特征基礎上,對MDS的診斷分型做出了重要調整。WHO2022診斷分型標準在大規模MDS患者中的評估結果目前尚未見報道。

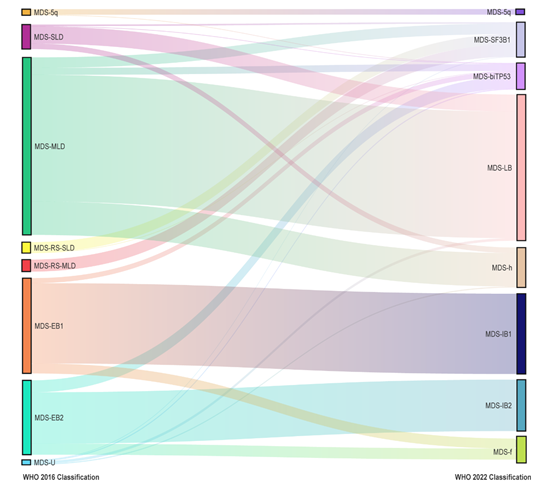

本研究團隊回顧性分析了2016年8月30日到2021年9月22日于中國醫學科學院血液病醫院就診并按照WHO2016標準初次診斷為MDS的852例患者資料,按照第五版WHO標準重新進行診斷和分型。

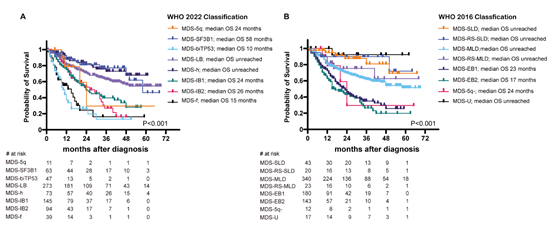

根據WHO2022診斷標準,MDS-biTP53和MDS-f患者與其他亞型相比,其中位生存期明顯更短。MDS-IB1和MDS-IB2患者具有相似基線特征和預后。與MDS-IB患者相比,MDS-f患者的血紅蛋白濃度和血小板濃度較低,U2AF1突變率更高。MDS-biTP53患者的血紅蛋白濃度較低、細胞遺傳學更復雜、IPSS-R和IPSS-M極高危的比例更高,ASXL1、RUNX1、SRSF2、BCOR和STAG2的突變率更低。與MDS-LB患者相比,MDS-h患者的白細胞、中性粒細胞和血小板計數較低、MDS相關突變頻率顯著較低(U2AF1, ASXL1),生存期較長。

與WHO 2016不同的是,WHO 2022不再區別病態造血系數。該研究進一步探究了病態造血系數對臨床特征和預后的影響。發現相較于MDS-LB-MLD的患者,MDS-LB-SLD患者的IPSSR和IPSSM分級更低危且預后更好。

綜上所述,該研究首次探究了MDS的第五版WHO分型診斷標準在臨床中的應用價值,證實該分型標準可有效識別潛在更高危的患者,有利于個性化的診斷和治療,并在此基礎上,提出了對現行標準的補充意見。

該研究獲得中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2016-I2M-1-001、2020-I2M-C&T-A-020和2020-I2M-C&T-B-090)、國家自然科學基金(Nos. 81530008 和 81870104) 以及細胞生態海河實驗室創新基金 (HH22KYZX0033)等基金的支持。中國醫學科學院血液病醫院(中國醫學科學院血液學研究所)肖志堅主任為該研究的通訊作者,博士生張喻堤和吳君穎為該研究的共同第一作者。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41375-022-01718-7