2021年10月14日,中國醫學科學院基礎醫學研究所余佳團隊在Genome Biology期刊在線發表題為“A global screening identifies chromatin-enriched RNA-binding proteins and the transcriptional regulatory activity of QKI5 during monocytic differentiation” 的研究論文。該研究首次全局性描繪了造血細胞中染色質富集型RBP的分布圖譜,并對其染色質結合機制進行探究,鑒定出RBP QKI5通過轉錄調控促進單核細胞分化的新機制。

RNA結合蛋白(RNA binding protein, RBP)通過RNA結合結構域結合RNA分子,參與RNA代謝的多個階段,如選擇性剪接、運輸、修飾、編輯、翻譯等,通過轉錄后調控模式影響多種生理病理過程。然而,已有多項研究表明RBP還可通過與染色質互作調控下游基因表達;近期一項利用ChIP-seq分析特定RBP染色質結合能力的研究顯示,在K562及HepG2細胞中,某些RBP可與染色質結合,提示RBP不僅可與RNA分子結合行使轉錄后調控,其在染色質環境下也具有獨特的調控功能。但是,目前仍未有對染色質富集型RBP的全局性描繪,并且RBP在染色質環境中的調控機制非常復雜,需發展高效且有針對性的高通量鑒定技術或策略。

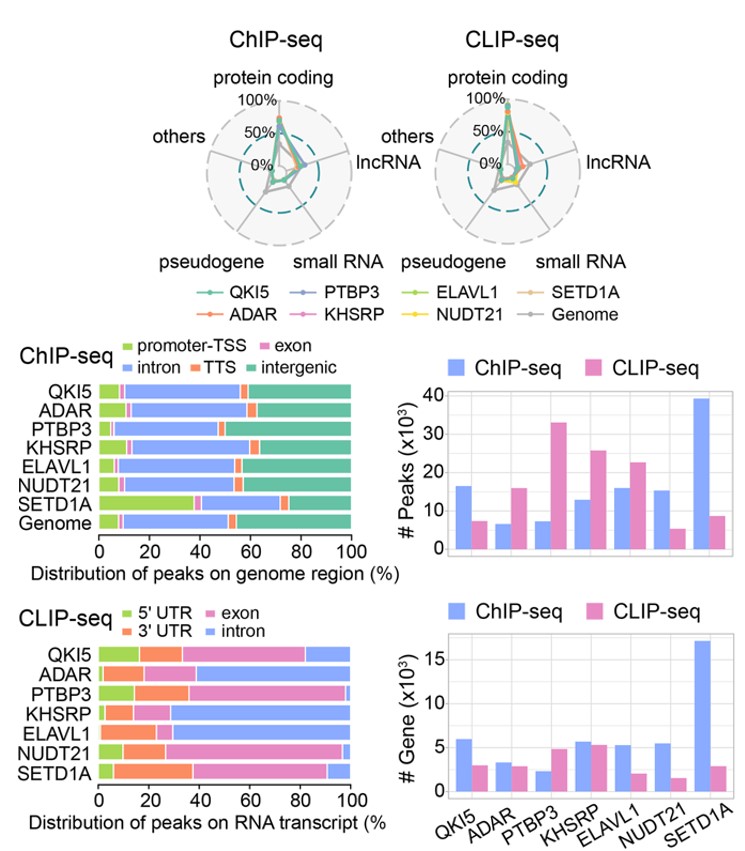

作者首先利用亞細胞組分分離實驗,在二種血細胞系K562和THP-1,及293T細胞中分離出染色質組分及可溶性核質組分,通過質譜分析共鑒定出257個染色質結合型RBP,其中52個RBP為三個細胞系共有,定義為染色質富集型RBP,占已注釋RBP的9.6%,占染色質互作蛋白的13.8%,說明與染色質結合可能是核內RBP的固有屬性(圖1)。作者接下來篩選了其中造血分化相關的染色質富集型RBP,通過ChIP-seq和CLIP-seq實驗對這類RBP的染色質互作機制進行探究(圖2),發現造血相關染色質富集型RBP在DNA/RNA不同區域或不同基因類型的分布具有特異性,并且DNA/RNA結合偏好性也各不相同。值得注意的是,這些RBP并不在原位同時結合DNA/RNA,其RNA結合位點通常在DNA結合位點5kb以上范圍,提示造血相關染色質富集型RBP不傾向在原位進行轉錄/轉錄后協同調控,而是在DNA/RNA水平相對獨立地行使不同調控作用。作者進一步對這些造血相關染色質富集型RBP的轉錄調控作用進行分析,發現QKI5、KHSRP、 SETD1A在染色質背景下具有轉錄調控潛力,而QKI5調控的造血相關基因相對最為富集,且多數為單核分化相關基因,因此作者后續選擇在單核細胞分化中對QKI5的功能及調控機制進行研究。

圖1 亞細胞組分分離結合質譜鑒定出大量染色質富集型RBP

圖2 染色質富集型RBP 在DNA/RNA水平分布特征

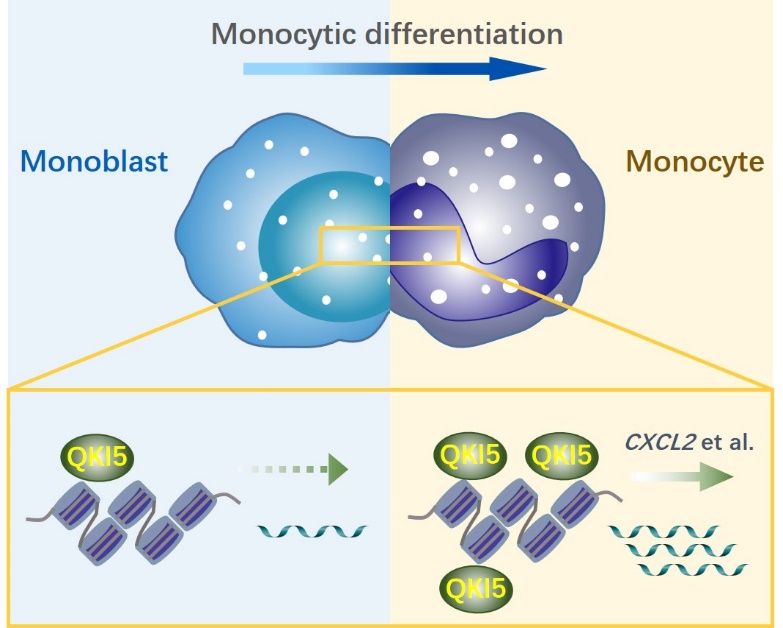

通過在人臍帶血來源CD34+造血干祖細胞(HSPCs)中敲低/過表達野生型及RNA結合功能缺陷突變體,作者證明了QKI5可以不依賴于RNA結合的方式促進單核分化。機制上,通過RNase treated ChIP-qPCR實驗證明QKI5在染色質上的富集不依賴于RNA分子;并通過QKI5 ChIP motif附近的轉錄因子(TF)motif篩選結合QKI5 Co-IP質譜分析,證明QKI5不通過相關TF的募集結合染色質。進一步,作者進行了DNA EMSA實驗,在體外證明QKI5可直接結合DNA,又同時通過nuclear run-on實驗,在體內證明QKI5可控制靶基因的轉錄起始,結合靶基因新生成轉錄本檢測,揭示QKI5可直接結合染色質促進下游基因轉錄。最后,作者通過雙熒光報告實驗及Rescue實驗,證明QKI5可通過調控靶基因例如CXCL2的轉錄(圖3),促進單核分化進程。

該研究描繪了造血細胞中RNA結合蛋白的細胞核內分布圖譜,系統性篩選出染色質富集型RBP,為后續核內RBP研究提供了開放性高通量數據資源;并首次鑒定出QKI5直接結合染色質促進轉錄的新機制,豐富了研究者對血液系統RNA結合蛋白功能機制的認識。

圖3 QKI5通過促進下游靶基因表達調控單核分化進程

本研究工作得到中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程(2018-I2M-1-001、2019-I2M-2-001)等項目的資助。基礎醫學研究所的余佳教授、王芳教授、王小爽副研究員是本文的通訊作者。基礎醫學研究所任悅博士、霍悅博士生、李衛倩博士為本文的共同第一作者。

論文鏈接:https://doi.org/10.1186/s13059-021-02508-7

基礎醫學研究所