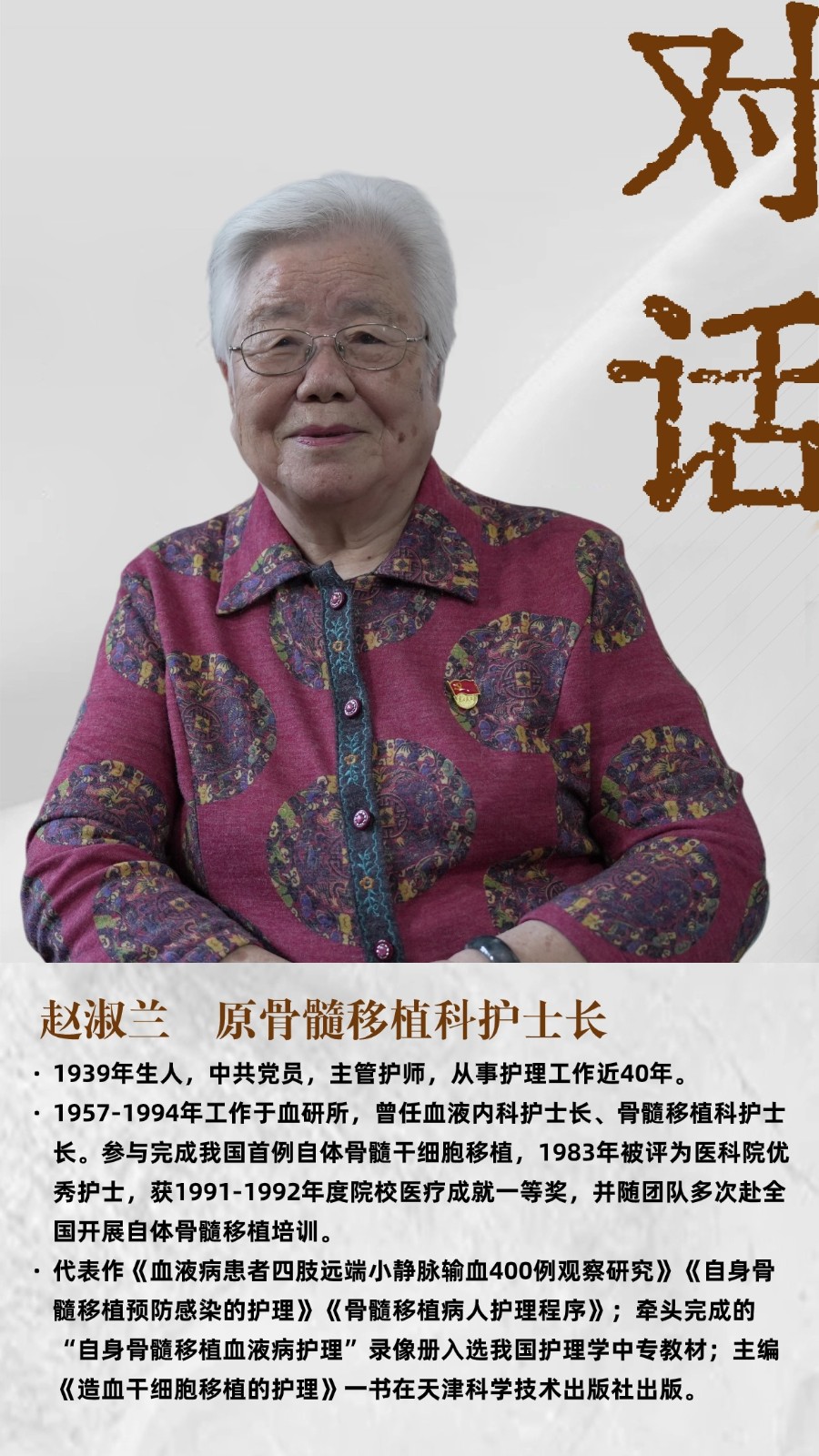

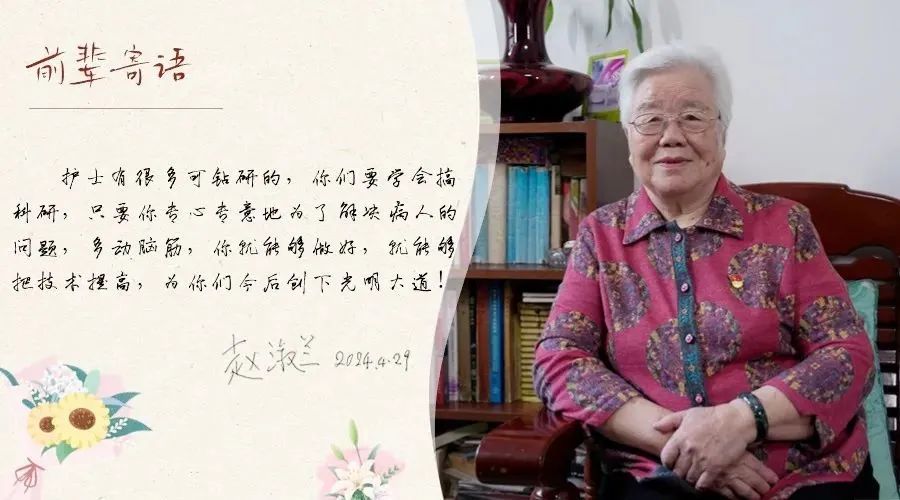

對話·趙淑蘭

“我活到80多歲,到現在,我還覺得我與血研所共生存。”——趙淑蘭

故事要從上世紀八十年代開始說起。1982年,血研所剛剛結束十年的巴蜀歲月,從四川簡陽遷回故土天津。趙淑蘭老師作為為數不多的護理骨干力量,參與到血研所二次創業的艱苦歷程。

“責任——我是血研所培養出來的護士”

上世紀八十年代初,國內異基因造血干細胞移植技術已經開展,可血研所因身處簡陽偏遠山區,失去了領先嘗試這項新技術的機會。與此同時,隨著計劃生育政策的推進,血液病患者將面臨著沒有同胞兄弟姐妹可以做供者實施骨髓移植的問題。能不能用患者緩解期的骨髓干細胞為自己“移植”呢?嚴文偉教授(血研所干細胞移植中心創始人、原骨髓移植科主任)通過廣泛閱讀國外文獻,了解國際最新診療進展,把目光瞄準了自體移植這個突破口,開始了新的探索。

當時已是血液內科護士長的趙淑蘭深深被嚴主任開闊的學術視野和敢為人先的勇氣打動。她意識到,自己作為血研所一手培養出來的護理骨干,應當站出來承擔這份責任。那時的血研所可以用一窮二白來形容。但她沒有絲毫猶豫,與徐肇明、韓明哲醫生和張志靈護士一起,和嚴主任組成了5人“攻堅小分隊”,決心向治療白血病的新路徑——自體骨髓造血干細胞移植這項新技術發起進攻。

想要完成自體移植,必須要有潔凈度要求極高的百級層流倉,這在當時是天津市任何一家醫院都不敢奢望的“頂配”。箭在弦上,不得不發。既然租借不到,那就自己蓋!在時任領導班子的大力支持下,破落的海光寺大院中悄然蓋起了3間臨建小平房。

由于當時后勤物資極度匱乏,為了盡最大可能給血研所減輕負擔,趙淑蘭老師自發組織團隊成員親手制作病房物資。大到床單、被罩、病服、隔離衣,小到枕套、帽子、襪子甚至是消毒用的包布,她們憑借自己勤勞的雙手將2000多尺白布裁剪改造為一件件病房必需品,這其中的每一針、每一線,都傾注著“攻堅小分隊”對第一例自體移植的期盼與憧憬。

回想起第一位患者的移植護理過程,趙淑蘭老師記憶猶新,她告訴我們,消毒隔離和預防感染是移植護理過程中最為關鍵的環節。“在簡陽時期我曾在四川省醫院的手術室進修,所以我就把在手術室積累的消毒隔離經驗運用到了移植倉內的護理流程上;為了最大程度避免患者出現感染,我們嚴格借鑒國外相關護理經驗,每一處細節都極為認真的對待,就連患者的頭發都是我親自給理的,就怕她一不小心弄出個傷口帶來感染的風險。”

當然,作為一名護士長,除了把好護理質量這一關外,等待趙淑蘭老師去解決的問題還有很多。“問題多到可以用層出不窮來形容。你比如說,患者藥浴的純水從哪里來?使用的物品該去哪里消毒?病人情緒波動影響治療怎么辦?就連她的單位拿不出足夠的經費支持治療也得是我這個做護士長的去想辦法。”兵來將擋,水來土掩,趙淑蘭老師憑借自己的智慧將移植倉內的大事小情料理得井井有條,最大程度支持了臨床診療工作的開展。經過不懈的努力,“攻堅小分隊”按照骨髓移植工作的國際標準,制定了一整套嚴格的技術規范和操作規程。

1986年10月21日,患者成功回輸,順利度過了移植后的觀察期,造血系統慢慢重建。在看似普通的小平房中,患者迎來了新的生命,我國首例自體骨髓移植宣告成功!

中國首例自體骨髓干細胞移植團隊在移植病房前合影

(前排中為嚴文偉,左一為趙淑蘭)

嚴文偉教授、韓明哲教授與曾接受自體骨髓移植的患者參加央視《百科探秘》欄目

“自體骨髓移植——在質疑中堅定前行”

血研所成功進行了國內第一例自體骨髓移植的消息很快就傳遍了全國各地,與之而來的質疑與否定也很快傳到了趙淑蘭老師耳邊。

是否還要繼續堅持開展自體骨髓移植?自體移植技術目前取得的療效是否能夠長久延續?這項技術在未來能否成為治療白血病的全新路徑?問題很多,但解決問題的方式只有一個,那就是讓實踐來檢驗真理。

嚴文偉、趙淑蘭、萬明明(左、中、右)赴鄭州開展自體移植學術會議

隨著第一例患者成功出倉,趙老師的工作更加忙碌了,第二例、第三例、越來越多的患者在這里延續生命,越來越多的單位前來學習、咨詢這項新技術,真理的答案越來越清晰。這是一項能造福血液病患者的新技術,這是一項改變了中國骨髓移植歷史發展進程的新突破!

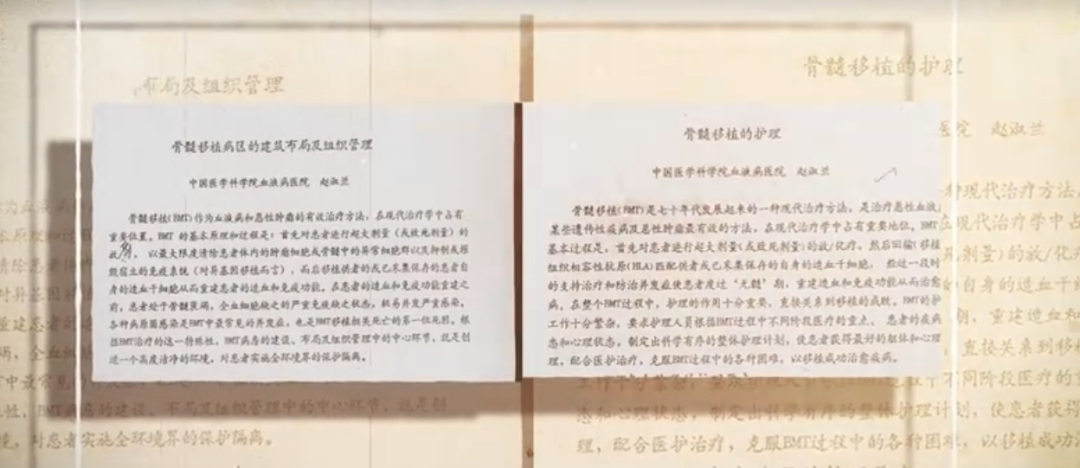

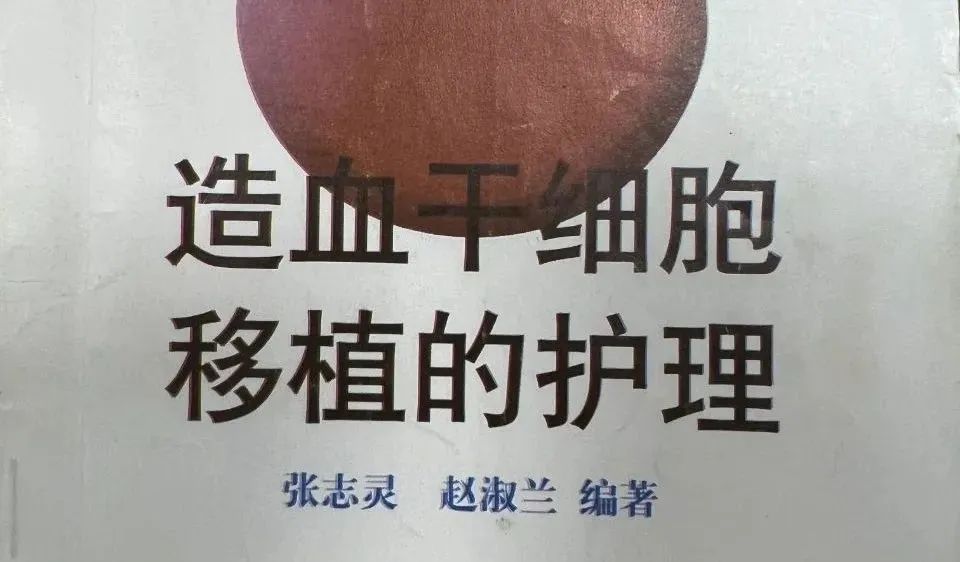

為了讓這項技術能夠標準、廣泛地在全國推廣,造福更多患者,趙淑蘭老師詳細梳理總結移植護理過程中的經驗和教訓,不斷優化移植護理流程,降低移植患者感染發生率。1988年,她撰寫了《自身骨髓移植預防感染的護理》一文;轉年,由她主筆的《骨髓移植病人護理程序》獲得全國優秀論文獎;她將自身骨髓移植的護理經驗錄制成教學片,被納入了我國護理學的中專教材;她參與主編的《造血干細胞移植的護理》一書在天津科學技術出版社出版。

趙淑蘭部分學術成果展示

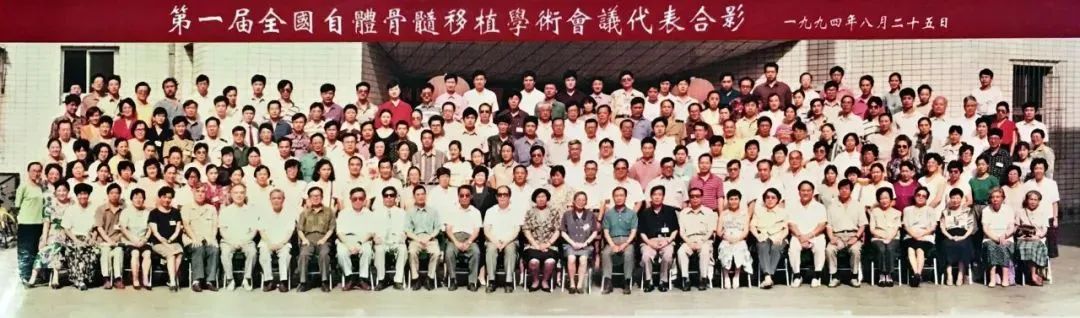

第一屆全國自體骨髓移植學術會議代表合影

在嚴文偉教授和趙淑蘭老師的努力下,血研所自體移植診療和護理技術日趨成熟。為了讓更多血液病患者能夠通過這項新技術獲得新生,血研所在全國范圍內開展了多期骨髓移植學習班,將自體移植護理經驗傾囊相授、無私分享,得到了國內同行的認可和尊重,讓更多的患者受益。

趙淑蘭在河南省指導采髓工作

護理工作不是簡單的照顧患者,“我一直銘記著80年代鄧家棟老所長來血研所座談時對我的囑咐‘護理工作者也要學會搞科研’。現在血研所的護理隊伍發展壯大,年輕護士這么多,我特別希望大家能始終銘記著鄧家棟老所長的話,在護理實踐中總結經驗,把智慧投身于護理科研中,做出更多好成績,多出幾個像南丁格爾一樣的護士。”趙老師如是說。

涓涓細流 照護從心

關于趙淑蘭老師和自體移植的故事,講到這里就要接近尾聲了。也許大家看到這里,感受到的是一個敢闖敢干、雷厲風行、堅韌勇敢的護士長形象,但在采訪結束即將作別的時刻,她拉著我的手,問出了這樣一句話。

“現在移植患者的吃飯問題,還靠家屬推著小車一趟趟送嗎?”

盡管已退休近30年,在趙淑蘭老師心中,仍然充滿了對患者的記掛和共情。在那一刻,我讀懂了她的柔軟、細膩與溫情,也讀懂了她對護理工作一生的堅守與熱愛。

在血研所,像趙淑蘭老師一樣,與共和國共同成長起來的老前輩還有很多。因為一份責任,他們將自己的青春年華交付于巴山蜀水,融入于血研所的事業發展中。在67載的發展歷程中,有無數個孜孜以求的人和無數耐得住寂寞的心,他們數十年如一日的堅守充滿了意義。因為在今天,我們能看到多遠的過去,就能抵達多遠的未來。

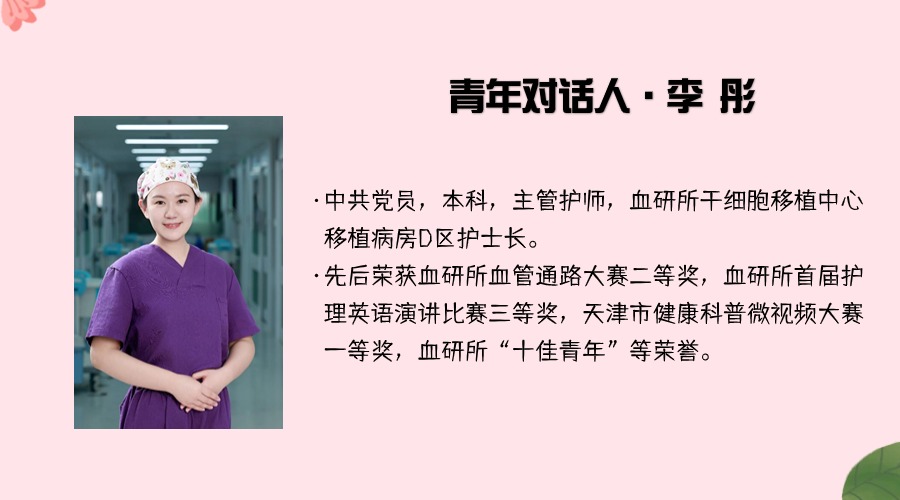

2024年是中華人民共和國成立75周年,也是血研所建院67周年。傳承是對歷史最好的致敬,在青老對話中,我們看到老一輩血研所人勤奮耕耘、攻堅克難的勇氣,也看到了青年一代步履不停、開拓進取的銳氣。

萬水千山不忘來時路。站在新的起點上,血研所人將不忘前輩囑托,不負人民期待,積力所舉,善作善成,全力推進中國血液學事業的高質量發展,共同譜寫中國式現代化協和實踐的嶄新篇章。

供稿:血研所