受國家衛(wèi)生健康委委派,中國醫(yī)學科學院血液病醫(yī)院(中國醫(yī)學科學院血液學研究所)(以下簡稱“所院”)國家巡回醫(yī)療隊一行于10月13日啟程,奔赴廣西壯族自治區(qū)百色市城區(qū)、田陽區(qū)、那坡縣和靖西市,開展為期21天的2024年巡回醫(yī)療工作,旨在通過調研、義診、入戶、講座、科普等方式為基層醫(yī)療機構送去前沿診療理念和先進管理經驗,使人民群眾就近享有優(yōu)質醫(yī)療服務。

給更多地貧患兒一個新生

經過9個小時的長途跋涉,所院國家巡回醫(yī)療隊一行8人終于到達了首個駐點醫(yī)院——百色市人民醫(yī)院。此時,一個熟悉的身影已經在醫(yī)院門口等了很久。

小姑娘叫阿曼(化名)出生后6個月就被確診為重型β地中海貧血,因為脾臟腫大接受了脾臟切除手術,本就不富裕的小家庭在無望中備受煎熬。兩年前,小阿曼參加了所院基因治療地中海貧血(以下簡稱“地貧”)的臨床研究,取得了可喜的治療效果。現在的她已經不再需要長期依賴血液輸注,像其他孩子一樣回到了學校。

“你的救命恩人來家門口了,和老師請假也要去見一面。”當在網上看到所院國家巡回醫(yī)療隊將要到家鄉(xiāng)廣西執(zhí)行巡回醫(yī)療任務時,阿曼的爸爸激動地說。醫(yī)療隊啟程的同一天,母女倆也一早從居住的村子乘長途汽車出發(fā),經過六次輾轉換乘,直到傍晚才到達百色市人民醫(yī)院。在終于等到自己的“救命恩人”——隊長施均主任時,靦腆的她一邊跑一邊小聲呼喊著:“施教授,看到您啦!”施均主任也帶著驚喜停下了腳步。在場的醫(yī)護人員和家屬都被這一幕感動,用手機記錄下這溫馨的一刻。臨別時,小阿曼聲音顫抖地說:“施教授,是您給了我第二次生命,我一定好好努力學習,長大后‘養(yǎng)著你’。”

完成百色市人民醫(yī)院三天的駐點義診后,隊員們乘車前往周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn),為當地地貧患者送醫(yī)入戶。舟舟(化名)家在百色市田陽區(qū),在出生9個月時就被確診為重型地貧,家庭每個月2000元的收入需要支撐他近千元的常規(guī)治療費用和日常生活。在民政部門的政策支持下,舟舟憑借過人的毅力堅持學業(yè),保持優(yōu)秀成績的同時還在積極參與志愿服務回報社會,但長期的輸血、祛鐵以及后續(xù)的治療費用也是這個家庭難以承受的數字。媽媽哽咽著說,懂事的舟舟總是以學業(yè)繁忙為由偷偷停服祛鐵的藥物,不想再給家里增添更多負擔。在入戶了解了舟舟的基本情況后,醫(yī)療隊隊員們第一時間召開小組會議,為舟舟制定了專屬的個人治療管理檔案,并向舟舟和家屬介紹了基因治療等先進的診療手段。

巡回醫(yī)療期間,所院國家巡回醫(yī)療隊完成大型義診活動10次,開展臨床查房及疑難病例討論近60余人次,科普宣講及學術培訓20余場,累計服務當地患者400余人次,培訓醫(yī)務工作者百余人,走訪了15個鎮(zhèn)、村、屯,進行“一對一”入戶指導24家,為30余名像舟舟一樣飽受地貧折磨的孩子們進行健康指導,開展了專業(yè)的體格檢查和免費診療服務。隊員們也期待看到更多“小阿曼”和“舟舟”綻放甜美的笑容。

助力基層醫(yī)院“脫貧”

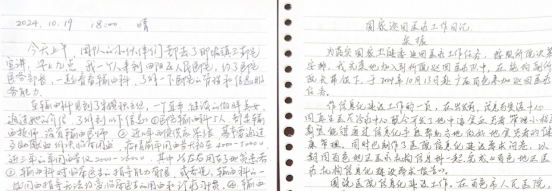

“我們要用我們的知識向下輻射,用我們血液病‘國家隊’的平臺和權威性幫助他們做人員的培訓、做流程的管理。……‘國家隊’要加把勁了!”這是隊員孫佳麗在調研田陽區(qū)人民醫(yī)院后,寫在援助日記上的一段話。

此次醫(yī)療隊的另一項重點工作,是要通過與百色地區(qū)各層級醫(yī)療機構點對點深入調研,摸清醫(yī)院在信息化建設和臨床管理中存在的痛點難點,把先進的管理經驗調整、轉化為適合當地經濟情況和發(fā)展狀態(tài)的管理模式。

隊員們幫助百色市人民醫(yī)院建立了搶救記錄模板,并針對醫(yī)護人員在使用過程中出現的疑惑和問題進行了培訓和指導,進一步提升了科室的病歷質控水平;了解到當地醫(yī)護人員知識技能的短板后,第一時間聯系了所院血栓止血診療中心專家,擬定期面向百色市當地醫(yī)生開展線上病例討論和專題講座,幫助他們就死亡病例、凝血功能異常病例開展指導分析;針對當地地貧患者用血量大、血資源短缺的問題,希望通過對接所院輸血醫(yī)學中心的先進經驗,幫助當地醫(yī)院實現高效、合力用血,用有限的資源挽救更多的生命。

作為信息化建設工作者,隊員宋振在出發(fā)前進行了充分準備:與所院再生醫(yī)學診療中心一起聯合開發(fā)了地貧患者管理小程序,通過信息化手段幫助當地提升地貧患者管理效能;設計制作了醫(yī)院信息化建設需求問卷,擬同百色地區(qū)醫(yī)療機構信息科攜手,共同完成《百色地區(qū)醫(yī)療機構信息化建設需求報告》。在調研中隊員們發(fā)現,由于當地網絡基礎設施不完善、醫(yī)護人員信息化認同度較低、系統(tǒng)維護不具有可持續(xù)性,遠程醫(yī)療服務始終無法順暢進行。針對這些問題,醫(yī)療隊分享了信息化助力血液學科發(fā)展的工作體會,并圍繞血液病的診斷、治療、護理等業(yè)務需求開展的信息化建設進行了詳盡介紹。

在兩周的時間里,巡回醫(yī)療隊舉辦各類學術培訓20場,參與制定相關流程及管理制度2項。后續(xù),醫(yī)療隊還將建立長期幫扶機制,為當地信息科提供實質性的培訓和技術上的支持,讓遠程醫(yī)療服務成為橋梁,連接城市與鄉(xiāng)村,既幫助更多地貧患者“脫貧”,也助力當地醫(yī)療管理資源“脫貧”。

不負所托

把常用的、有用的、關鍵時刻能救命的醫(yī)療常識送進百色地區(qū)的千家萬戶,是本次巡回醫(yī)療隊的另一項光榮使命。出發(fā)前,隊員們針對當地疾病的特點進行了充分的準備。但隨著巡回工作的深入開展,山越爬越陡峭、村子越走越偏僻,當地居民的日常用語逐漸以壯語為主。原以為已經非常淺顯的科普內容,當地老百姓依然聽不懂、記不住,再加上語言溝通不暢,讓隊員們感到深深的挫敗,每天日記的字數也越寫越多。

“別灰心,要想想我們此行能給當地帶來什么、留下什么,未來當地百姓能夠記得什么。”在隊長的鼓勵下,隊員們連夜調整修改科普內容、梳理復盤工作流程。在當地“翻譯”和豐富肢體語言的幫助下,一大批居民自發(fā)地跟著醫(yī)療隊宣講學習,科普工作終于獲得了當地百姓的認可。

“您這是肺炎了,得去輸液治療。”

“這個病要趕緊治療,千萬不要耽誤。”

“這項檢測一定要堅持做,才能判斷你疾病緩解的情況。”

“大夫,你們什么時候還來?”一句句不舍的挽留和熱忱的感謝讓隊員們紅了眼眶。

百色、田陽、那坡、靖西,隊員們的腳步從城、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、屯走到了邊境口岸,原本陌生拗口的地名在一場場調研、座談、義診、科普中逐漸變成了隊員們鮮活而難忘的記憶。“要留下一支帶不走的醫(yī)療隊”是每位隊員艱難跋涉的信念所在,也是所院國家巡回醫(yī)療隊的使命擔當。

接下來,所院國家巡回醫(yī)療隊將充分發(fā)揮血液學領域“排頭兵”優(yōu)勢,堅持公益性導向和為民初心,繼續(xù)以“培養(yǎng)血液人才,構建遠程醫(yī)療,帶動學科發(fā)展,造福群眾百姓”為目標,持續(xù)做好數據收集整理、調研報告撰寫、疑難病例跟進、幫扶制度完善等各項工作,做好巡回醫(yī)療的后半篇文章,加快促進優(yōu)質醫(yī)療資源擴容下沉和區(qū)域均衡布局,使人民群眾就近就便享有優(yōu)質醫(yī)療服務。

供稿:血研所

編輯:戴申倩